Teatro della vita antica

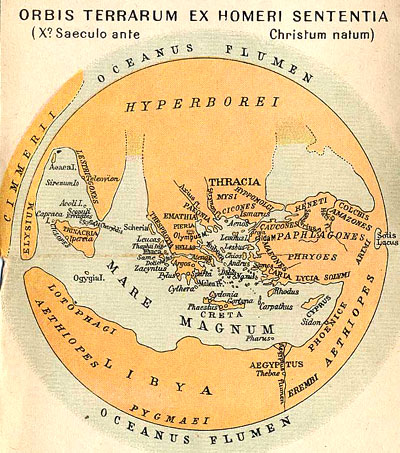

fu il Mediterraneo. L'antico orbe terraqueo si riduceva a questo mare ed alle

sole sponde che ricingono tutt'intorno questo mare: si stupisce quasi, al

vedere quanto fosse esile lo spessore della sua cintura continentale.

L'antica civiltà nacque sulle rive del mare e continuò a gravitare

verso il mare; essa lambì sempre nuove coste, coprì le isole

ed innondò le penisole, ma non penetrò profondamente nell'entro

terra. Il suo fuoco fu prima a Creta, poi si spostò in Sicilia; ed

ancora nel Medio-Evo la Sicilia mantenne questo primato e conservò

l'ultimo retaggio della civiltà antica. Come il mare trattiene il calore

del sole morente, così sul mare resiste più a lungo la cadente

civiltà antica.

Dopo il tramonto del

mondo antico il Mediterraneo fu dominato da Greci e Saraceni. Essi lottarono

per il possesso della Sicilia, come avevan fatto un tempo Greci e Cartaginesi,

Cartaginesi e Romani. In entrambi questi popoli le tradizioni della sperimentata

arte di governo antica e gli elementi della società antica si erano

perpetuati in misura infinitamente superiore che non presso i Romani e neolatini

dell'Italia e dell'Occidente europeo.

La dominazione greca subì varie alternative a seconda della capacità

dei generali ed ammiragli imperiali; per un certo tempo furono padroni del

paese e del mare duchi longobardi ed emiri saraceni. Ma da ultimo una nuova

razza li soppiantò tutti.

I Normanni, provenienti dalla Normandia, fondarono sulle rovine di province greche e di emirati saraceni uno stato moderno dalle più alte pretese. Fu il primo fra gli Stati dell'Europa in formazione che, fondato col carattere di monarchia militare, come quello inglese di Guglielmo il Conquistatore, si sia perfezionato assimilandosi elementi e sistemi greci e saraceni quali il fiscalismo, la burocrazia e l'organizzazione gerarchica, l'onnipotenza regia; uno Stato mezzo germanico e mezzo romano-orientale. Tutta la sua forza poggiava sulla nobiltà, che però si teneva stretta fedelmente attorno ai suoi capi: conti e duchi coronati di vittoria, degni altrettanto della storia quanto dell'epopea.

Alla monarchia Normanna

consolidata (dal 1130) offrirono poi la propria collaborazione volenterosa

anche le popolazioni assoggettate che erano venute uniformandosi al nuovo

regime. Ne risultò una caratteristica mescolanza anche delle varie

civiltà.

Il re si installò nei castelli di emiri islamiti, fece abbatter moschee,

e sulle loro fondamenta edifico, come Bisanzio, le chiese dello Stato servendosi

di colonne, capitelli ed altri elementi architettonici antichi. Ma le fece

decorare da artisti nella cui immaginazione aleggiava la fauna del deserto.

Dal soffitto della Cappella Palatina affascinano l'occhio esotiche figure

fantastiche a motivi ornamentali orientali.

Dei saraceni rimasero

pure nel regno in qualità di funzionari dei demani regi e della dogana,

di medici e di insegnanti; a Salerno essi insegnarono la medicina; e le loro

semplici, ma indimenticabili parabole e novelle dispensarono un tesoro di

antichissima sapienza e di assennate osservazioni.

In questa colonia dell'Oriente crebbe sin da fanciullo Federico II, perché

suo padre, l'imperatore Enrico VI, aveva preso in moglie Costanza, l'erede

del regno normanno. Egli crebbe orfano d'ambedue i genitori e senza affetti,

affidato al suo destino: freddo, sagace, abile, non aveva nulla dell'Hohenstaufen

o dello Svevo, era ben lontano dal credersi investito di una missione divina

ed ancor più lontano dalla stolta mania delle avventure cavalleresche

cui erano andati soggetti i suoi antenati.

Al suo occhio spregiudicato il mondo esterno si presentava nella sua nuda realtà. Fin da fanciullo mostrò inclinazione allo studio dell'arte militare e marinara. Scrisse poi un trattatello della caccia coi falchi e con gli sparvieri con l'acutezza d'un naturalista. La nota moderna nel carattere di quest'uomo sta nel suo nuovo atteggiamento verso il mondo esterno: per lui anche gli uomini erano semplicemente delle cose che hanno una propria natura, e soggiacciono a proprie leggi ineluttabili. E perciò vi è qualcosa di sinistro nel suo assolutismo, nel suo freddo sentimento della propria maestà.

Questo principe, amò

circondarsi di un abbagliante fasto esteriore. Condusse vita sontuosa e fece

stupire gli occidentali dinanzi alle meraviglie dei suoi animali esotici,

come li costrinse a farsi il segno della croce dinanzi alle sue donne saracene

ed ai suoi servi saraceni. In compenso portò nel suo Stato al massimo

grado di perfezionamento l'assolutismo del principe, ma sviluppò anche

tutta una ben congegnata organizzazione destinata allo svolgimento di questo

potere dispotico e si studiò di forzare alla massima produttività

possibile la macchina dello Stato.

Nessuna traccia in lui di una idea morale, ma unicamente la virtuosità

del tecnicismo politico. Giacomo Burckhard, che comincia la sua storia della

Rinascenza col regno di Federico II, fa notare qual modello affascinante sia

stato per i contemporanei e per i posteri l'immagine di questa splendida imperiale

tirannide.

Ma la luminosa figura dell'ultimo grande Hohenstaufen fu come una meteora; dopo la sua morte (1250) cominciò nel regno di Sicilia la decadenza e non si arresto più. Questo Stato non aveva creato e sviluppato nel popolo focolari di energie vitali. Vi fu in antico un esteso traffico, e Bari, Otranto, Napoli ed Amalfi godettero un tempo gran fama: la ricca decorazione del duomo di Amalfi ci ha conservato il ricordo dei più antichi fortunati navigatori. Ma lo Stato normanno evoluto ebbe sì una marina governativa, ma non vide navigare galere di città libere; ebbe monopoli governativi, ma non vide fiorire case commerciali private.

L'eredità delle

città meridionali ora ricordate era da tempo passata alle repubbliche

marinare dell'Italia centrale e settentrionale. Anch'esse a dire il vero non

erano completamente libere, ma nel processo di formazione dei comuni dalla

compagine del vecchio impero avevano progredito con notevole anticipazione

di tempo. Lo scopo del movimento comunale in genere, di sottrarre all'autorità

imperiale le popolazioni cittadine organizzandole in nuove formazioni politiche,

si era potuto raggiungere dalle città marittime più facilmente

ed in modo più durevole.

La navigazione abitua e plasma il carattere ai pericoli; fa nascere e rinsalda

il sentimento di solidarietà; e dalle crociate questi navigatori tornarono

arricchiti di conoscenze, di esperienza e di denaro.

I marinai e mercanti

italiani vennero ora a contatto diretto coi greci e gli orientali, togliendo

di mezzo gli arabi e bizantini che avevano monopolizzato la funzione di intermediari

del commercio col Levante. Anche nel mediterraneo occidentale essi cooperarono

per un certo periodo di tempo con i normanni contro le due vecchie potenze

marittime. Già nel secolo XI i pisani e i genovesi alleati conquistarono

la Sardegna. Pisa si impadronì pure delle Baleari e le sue gesta militari

sulla costa d'Africa vennero paragonate da un cronista cittadino alle vittorie

romane sui cartaginesi.

I pisani, a glorificazione della crescente potenza della città, eressero

il loro massimo tempio, il cui patrono, duce invisibile, marciava alla loro

testa e li guidava alla vittoria. La costruzione del meraviglioso duomo con

tutti i suoi cori di colonne fu cominciata nel 1064; il motivo architettonico

é desunto dall'antica basilica, ma é svolto ed arricchito con

signorile profusione, così da produrre un incantevole effetto.

Da questo momento la fioritura delle opere d'architettura e di scultura non cessa più a Pisa. E, come in quel tempo a Montecassino ed a Roma forse lavorarono addirittura artisti greci, e ad ogni modo i mosaicisti dell'epoca non facevano che combinare abilmente forme ed idee antiche, così il massimo fra gli artisti del XIII secolo, lo scultore Niccolo Pisano, narrò le storie del Vangelo cristiano imitando teste e motivi di antichi sarcofaghi.

A maggior potenza di

Pisa salì Genova, e quindi più alto e solenne é il tono

dei suoi storiografi. Dalla cronaca del console Caffaro spira già la

coscienza della importante posizione assunta dalla città nella storia

e l'orgoglio di uno stato consapevole della sua forza. Poco dopo le imprese

guerresche compiute insieme coi pisani, i genovesi ebbero con Pisa il primo

urto sanguinoso. Nel 1284

poi i pisani subirono alla Meloria, un'isoletta di fronte a Livorno, una tremenda,

irreparabile disfatta. Il loro duce Ugolino della Gherardesca effettuò

il passaggio della città, che si era sempre mantenuta fedele all'impero,

al partito dei guelfi di Toscana.

Ma né questo mutamento di parte, né la terribile morte del conte

Ugolino (Dante, Inf. 33, 13) valsero a salvare Pisa; dalla fine del XIII secolo

la sua potenza decadde per non più risollevarsi.

Eredi di questa potenza furono, nel bacino occidentale del Mediterraneo, Genova,

nel bacino orientale, Venezia, il cui traffico ricevette nuovo incremento

dal crescente sviluppo assunto ora dal commercio con i paesi nordici d'Europa.

Ma alla lunga Venezia sopraffece a sua volta la rivale in grazia delle più

antiche e più salde basi che possedeva in Levante. Venezia, situata

come Roma ai margini del vecchio impero, era retta dalla metà dell'VIII

secolo da un doge elettivo, il quale si arrogò altrettanto di autorità

spirituale quanto il vescovo di Roma usurpò di potere temporale; ambedue

schiette filiazioni della monarchia bizantina.

La potenza marittima di Venezia sorse peraltro soltanto negli anni in cui

le vecchie potenze mediterranee con alla testa i normanni vennero ridotte

alla semplice difensiva. Quando Roberto Guiscardo mosse contro Durazzo, i

veneziani prestarono all'imperatore bizantino l'aiuto delle loro galere, e

n'ebbero in compenso la bolla d'oro del 1082, cioé quel privilegio

mercantile in tutto l'impero greco che procurò un così grandioso

incremento ai loro commerci col Levante.

In seguito non si fecero

scrupoli di consolidare la loro potenza anche ai danni dell'impero bizantino,

tuttavia l'oriente greco rimase sempre il centro dei loro più importanti

interessi e delle loro relazioni. Ne derivò che il mondo bizantino

impregnò completamente del proprio colore l'antica Venezia. Con Bisanzio

i veneziani gareggiarono nel convenzionalismo del culto e delle dottrine.

Da quando, nell'811, essi recarono a Venezia da Alessandria le pretese reliquie

di S. Marco, il leone di S. Marco divenne il loro emblema, e non ne ebbero

mai abbastanza di abbellire il tempio del santo, l'antica cappella palatina

dei dogi.

Già il nudo edificio dell' XI secolo, eretto sul modello della chiesa

degli apostoli di Costantinopoli, mostra la grandezza della loro ambizione;

e da allora i veneziani utilizzarono instancabilmente le loro vittorie e profusero

i loro zecchini per raccogliere tutte quelle sfavillanti preziosità

di cui é intessuta «la veste di fata fantastico-orientale»

di S. Marco.

L'arte occidentale contribuì ad ornare la facciata di S. Marco, ma il vero simbolo delle tradizioni veneziane sono i quattro cavalli antichi dorati che coronano il portico esterno: portati da Costantino da Roma a Costantinopoli, essi vennero presi nel 1204 dal gran doge Enrico Dandolo fra il bottino fatto a Bisanzio e offerti in dono a S. Marco.

CULTURA OCCIDENTALE E FILOSOFIA MEDIOEVALE - DANTE

Nel mondo occidentale

germano-latino cominciò già nel XII secolo ed affermarsi in

ogni campo il primato della Francia. Mentre l'impero tedesco decadeva sempre

più, in Francia sorgeva e si consolidava la prima monarchia nazionale.

Fu la Francia a prestare aiuto di idee e di uomini al papato ed a decidere

la sua vittoria sull'impero. La regola canonica e la concezione di un nuovo

consorzio universale vennero dai confini dell'Aquitania e della Borgogna;

su quella regola si modellarono anche i principi della cavalleria riorganizzata.

Il latino delle scuole riacquistò nella poesia una agilità quasi

di lingua viva, la risorta filosofia offrì nella stessa lingua le sottili

argomentazioni della sua dialettica, ed Abelardo (nel 1142) trovò il

latino rinnovato abbastanza duttile per potersene servire a narrarci, primo

nel genere, le pene del suo cuore gravemente provato dal dolore.

Nel XII secolo da ogni

parte si accorreva alle università francesi, ed il vescovo Ottone di

Frisinga, lo zio di Barbarossa, é il più distinto, ma non l'unico

tedesco che frequentò l'università di Parigi; anche spagnoli,

inglesi e italiani vi studiarono: l'università di Parigi fu la culla

della mistica e della scolastica; i grandi ordini mendicanti del XIII secolo

non fecero che seguire le orme dei canonici Agostiniani e dei Cistercensi

del dodicesimo.

Nella contemplazione, nell'estasi mistica religiosa e nella considerazione

mistica delle cose quali simboli materiali delle idee Bernardo di Chiaravalle

(Dante, Par. 32, 33) e i Vittorini di Parigi precorsero tutti gli altri; nel

doctor seraphicus Bonaventura noi troviamo semplicemente in pieno

sviluppo il fiore del misticismo già da lungo tempo coltivato.

Lo scibile delle cose divine ed umane poi fu anch'esso sistematizzato a Parigi nell'artificioso edificio dottrinale della scolastica. La dottrina insegnata dal doctor angelicus Tommaso d'Aquino non é che quella insegnata nelle scuole francesi dell'epoca gotica; cioè l'interpretazione teologica dell'ordine naturale dell'universo, e viceversa il soprannaturale presentato alla mente in veste sensibile, reso intelligibile mediante un largo ricorso al simbolismo.

Le cose della natura non sono che simboli delle idee eterne che in esse si realizzano per grazia divina; ogni cosa caduca non é che una immagine del divino. Come si vede, un pensiero affascinante che nobilitava le cose anche più piccole, spingeva l'animo e l'intelletto dell'uomo a sollevarsi al di sopra della materialità dei fenomeni per intenderne il senso profondo.

Questa scienza venne

insegnata anche ai re ed ai principi e i suoi simboli si diffusero nel popolo

attraverso la predicazione; si fecero pure traduzioni e compendi dei voluminosi

sistemi, ad es. quello di Vincenzo de Beauvais; ma l'insegnamento di detta

scienza era fatto in forma di sistema completo, in forma di Summa theologiae,

in latino e con indirizzo clericale. Ma la stessa Francia, negli stessi secoli,

generò pure la prima forma di letteratura laica nella lingua nazionale.

È qui dove la canzone cavalleresca e il romanzo d'avventura assunsero

dapprima pregio artistico.

Nel ceto cavalleresco si svolsero le nuove consuetudini basate sul sentimento

dell'onore e della cortesia e la cavalleria, mentre sembrò perdersi

in un cerimoniale esteriore e manierato, mostrò con la poesia dell'amore

ideale per la donna di aver scoperto i moti più delicati del cuore

umano.

È già qualcosa di nuovo e di grande che si sia provato il bisogno

di coltivare sentimenti così evanescenti.

La bella forma del canto dei trovatori frenò le concupiscenze barbariche e la loro poesia, attraverso le piccole futilità della galanteria cavalleresca formale, spiò e sorprese i primi segreti dell'anima umana. Il gay saber, la gaia scienza, recava in sé la possibilità di una quantità di scoperte. Non giova continuare a discutere sugli scopi di questi canti; anche quando la poesia si studiò di rispecchiare la vita interna reale, si ebbe ancora l'espressione di uno schietto ardore di sentimento in forma convenzionale.

Come il clero accolse ovunque la dottrina francese, così la classe dedita alle armi di tutto l'occidente accolse dalla Francia le consuetudini cavalleresche e la poesia cavalleresca. I trovatori percorsero il mondo dispensando generosamente le dovizie della loro arte; alcuni di essi dimorarono anche stabilmente per molti anni alle corti di piccoli marchesi e signori italiani. I loro protettori ed amici cercarono di imparare da essi la gaia scienza, e si vide lo spettacolo che gli italiani di Lombardia cantarono in dialetto provenzale.

Anche nella Sicilia di Federico II si ambì fregiarsi di questo ornamento della cavalleria e soltanto perché i dialetti erano troppo distanti fra loro, si tentò per la prima volta di poetare in volgare ma sempre seguendo la maniera e la forma dei provenzali. Lo stesso avvenne in seguito in Toscana, e quando l'alto medioevo volse al tramonto col suo santo re Luigi, l'ultimo dei crociati (1270), si poteva già annoverare in Toscana più d'un poeta in volgare di notevole valore.

Furono questi gli ultimi

tempi della permanenza della nobiltà cavalleresca nelle città

della Toscana. E fu anche il periodo nel quale essa si dimostrò più

spavalda e altezzosa. Da tempo la intraprendente e laboriosa borghesia toscana,

con la destrezza propria delle classi disprezzate, si era impadronita del

commercio in gran parte d'Europa, e le sue città risuonavano tuttavia

delle più formidabili contese tra le famiglie nobili.

Queste città erano irte di castelli e di torri (ancora oggi ne porge

un esempio San Gimignano) e la vicinanza delle dimore faceva sì che

le passioni si sfogassero con tutta la violenza del primo impeto. Le scene

di sangue più raccapriccianti si svolgevano sotto gli occhi del popolo

messo a soqquadro che faceva da coro a queste tragedie.

Aggiungansi le inimicizie reciproche fra le città medesime che nessun

potere superiore ormai più teneva a freno, e la sconfinata prepotenza

dei più forti contro i più deboli che non volevano sottomettersi:

assedi, saccheggi, incendi di interi quartieri di città o di intere

città, nei quali restavano coinvolti e colpiti una quantità

di innocenti. Ciò strappava dall'anima del popolo, dai deboli ridotti

alla disperazione, una invocazione affannosa di pace, un grido di pace, un

grido di grave disagio.

Sulla fine del XII secolo

un abate cistercense della Calabria, Gioacchino da Santafiora presso Cosenza,

un religioso che forse trovò agganci nella tradizione greca di eremiti

radicali, aveva bandito in forma apocalittica l'evangelo dei deboli e dei

poveri e nel tempo stesso reclamato la purificazione della fede scagliandosi

contro ebrei ed eretici.

Perciò quando entrò in scena lo spagnolo Domenico (nel 1221)

dall'altro estremo del mondo occidentale, dove inoltre si lottava coi Saraceni,

trovò il terreno preparato. Lo stesso è a dirsi di Francesco

d'Assisi (nel 1226), che adottò l'ideale della povertà e con

la sua ardente predicazione dell'amore e con l'esempio della propria abnegazione

trascinò infiniti altri alla professione di uguale rinunzia alle cose

terrene, di uguale devozione alla religione dell'amore.

Ben presto gli eloquenti francescani e domenicani divennero i portavoce dell'anima popolare; le loro solenni parole: Misericordia, e pace, suscitarono sdegno malcelato e contrizione. Anelante il popolo guarda a questi uomini nei quali il proprio stato d'animo trova una così potente espressione; esso spia quanto costoro proclamano circa la caducità della carne e delle corone, circa la potenza della morte che tutti uguaglia, e circa le terribili pene infernali che aspettano i prepotenti e i violenti; nelle angustie e nei pericoli dell'ambiente in cui vive, il popolo ascolta volentieri la rievocazione delle dolci figure degli eremiti che si allontanarono dal mondo maligno per godere la pace e la quiete. Ma altri direbbero comoda "fuga dalla realtà", spesso una dura realtà.

Ma ogni giorno può arrecare nuove cause di conflitti. L'organizzazione politica interna delle città non é ancora stabilizzata, vi domina ancora una sfrenata gara per la conquista del potere, e dietro gli individui rivaleggianti stanno le famiglie e le clientele. Inoltre continuano ancora gli echi della grande lotta tra papato ed impero; e, benché celino sempre nuovo contenuto di rivalità locali e personali, si stanno pur sempre di fronte ed in armi le vecchie fazioni dei guelfi e dei ghibellini.

(per

maggiori dettagli su questi fatti italiani

(qui solo brevemente narrati)

vedi il periodo in "RIASSUNTI

STORIA D'ITALIA")

La cittadella del guelfismo é Firenze. Essa, con la maggioranza dei

suoi capi, era stata sempre devota alla chiesa, desiderosa di riforme, italiana

di sentimenti e avversa allo straniero. Ma appunto per questo una parte della

sua nobiltà si schierò a favore dell'impero, costituendo la

fazione ghibellina. E questi ghibellini con la vittoria di Monteaperti (1260)

presero temporaneamente il sopravvento; nella ebbrezza della vittoria avrebbero

voluto radere al suolo la patria guelfa, e Farinata degli Uberti si acquistò

titolo a gloria immortale per avere, lui solo, levato la voce onde impedire

tale scempio (Dante, Inf. 10, 91).

Ma i capi dei guelfi

furono tutti banditi; fra essi anche Brunetto Latini che passò sei

anni in esilio in Francia e vi scrisse in francese il suo «Tesoro».

Dante venerò come suo maestro questo dotto aristocratico.

Ma il trionfo dei Ghibellini durò poco. Sul soglio salì un francese,

Clemente IV, che diede in feudo il regno di Napoli alla casa provenzale d'Angiò

e le concesse anche dei diritti sulle regioni d'Italia soggette all'impero.

Carlo d'Angiò e il suo vicario Guy de Monfort ristabilirono il predominio

dei guelfi in Toscana. Ogni tentativo dei ghibellini di riconquistare la posizione

perduta a Firenze riuscì vano; insieme con quelli di Arezzo, che avevano

accecato il loro podestà guelfo, essi subirono la sanguinosa disfatta

di Campaldino. In questa battaglia - con i vincitori - combattè anche

Dante.

Le famiglie nobili guelfe vittoriose si diedero alla gioia per questo successo;

un giorno i Rossi adunarono una numerosa brigata, e la vittoria fu celebrata

per più settimane con cortei, danze, banchetti e tornei; si cantò

e si rimò e una gran folla accorse dal di fuori per assistere a tanta

festa.

Come altri, anche Dante Alighieri (1265-1321) rimò secondo la moda. Egli disse, come altri, del suo amore in sonetti e canzoni servendosi di forme ed immagini note ed usate già da parecchi decenni. Anche in lui non vi é che espressione di sentimenti lirici; l'amore di cui parla rappresenta l'insieme di tutti gli impulsi interni che guidano al grande e al buono; e con la guida di questo amore il poeta scopre la propria anima e "vede disegnarsi la propria missione". Anche la sua donna, Beatrice Portinari, é agli occhi del giovane Dante l'incarnazione della bellezza, una creatura discesa dal cielo per infondere nel suo cuore le doti più elevate ed abilitarlo al conseguimento di altissimi fini. Assai notevole è poi come in questa poesia l'amore terreno e il rapimento mistico nella sfera delle idee ultramondane si ritrovino accoppiati e fusi nei pensieri e nelle immagini.

Allorché Dante, dopo parecchi anni, scelse i migliori fra i canti del suo amore e li raccolse nella Vita Nuova accompagnandoli con note e delucidazioni, si mostrò nella sua interpretazione anche più esagerato che nelle poesie commentate.

Tra le famiglie nobili

di Firenze, salvo che sulla eliminazione dei Ghibellini, la concordia non

durò molto. Contese e violenze dominarono nuovamente nelle anguste

vie della città, e i tetri castelli risuonarono ancora dello strepito

delle lotte fratricide. L'ordine pubblico del comune incamminato a fiorente

sviluppo apparve seriamente minacciato; contro i nobili allora e contro i

loro rappresentanti, i capitani di parte guelfa, si sollevò il popolo,

guidato da uno dei priori delle sue corporazioni d'arti, Giano della Bella,

e decretò (nel 1293) gli Ordinamenti di giustizia, per la cui esecuzione

istituì un Gonfaloniere della giustizia.

In caso di necessità migliaia di popolani armati eran pronti ad accorrere

al primo rintocco della campana del priore per prestargli man forte. Da questo

ufficio di capo delle milizie popolane si svolse più tardi la carica

di supremo magistrato dello stato fiorentino; ma per il momento l'istituzione

non riuscì a reggersi e Giano della Bella, che aveva dato addosso ai

grandi con eccessiva veemenza, dovette cedere il campo e se ne andò,

come al solito, in esilio in Francia.

Non molto tempo dopo le divisioni e le lotte tra le famiglie nobili fiorentine trovarono un nuovo e inatteso incentivo nella venuta a Firenze, dove aveano cercato rifugio, di alcuni caporioni delle fazioni imperanti nella vicina Pistoia: i Bianchi e i Neri. I Bianchi vennero ospitati dalla famiglia dei Cerchi, i Neri dai Frescobaldi; ma, siccome i Cerchi avevano i loro più inconciliabili e più odiati nemici nei Donati, ben presto i colori pistoiesi passarono a designare i gruppi fiorentini ostili facenti capo ai Cerchi e ai Donati.

In quest'epoca le divisioni partigiane e le lotte, faziose si erano gravemente inasprite in tutta Italia per le ambiguità di papa Bonifazio VIII, del quale si diceva che badava all'osservanza della povertà cristiana soltanto quando si trattava dei fraticelli mentre lui non asteneva né dalle ricchezze né di usare un linguaggio empio e scandaloso. Costui infatti nutrì mire ed accampò pretese politiche tali, quali non erano state mai concepite da alcuno dei suoi predecessori; si intromise in tutte le beghe locali e fomentò più che mai il dilagare delle fazioni. E si intromise anche nelle contese fiorentine, mandando all'inizio come finto paciere un suo legato, che però non riuscì a far nulla malgrado avesse il papa fulminato un interdetto contro la città. L'anno dopo (1301) Bonifacio inviò a Firenze il fratello del re di Francia, Carlo di Valois; i fiorentini lo accolsero in città con 500 cavalieri e gli affidarono realmente in Santa Maria Novella la signoria e l'incarico di ristabilir l'ordine. Invece il vicario pontificio prese le parti dei Neri e li mise in grado di scacciare il 27 gennaio 1302 dalla città tutti i Bianchi. Fra questi Dante e il padre del Petrarca.

Per Dante, come cittadino,

la proscrizione significò la rovina irreparabile. Egli fu bandito nel

fiore dell'età e quando era all' apogeo del suo prestigio politico

nella città; bandito dalla guelfa Firenze e in nome di un papa che

era un fomentatore di discordie.

Egli perdette la patria e con la patria il bene supremo della sua vita: ormai

egli era un nemico, non più un cittadino. Dovette mettersi ai servizi

altrui invece d'esser libero, dovette "andar ramingo" e (così

suona il suo noto lamento) "provare"

... come sa di sale

Lo pane altrui, e come è duro calle

Lo scendere e salire per l'altrui scale.

La passione ardente

di tutta la seconda parte della sua vita fu la speranza di poter ritornare

nella sua Firenze; ma invano; esule e solo egli morì nel 1321 a Ravenna,

dove lo aveva ospitato Guido Novello da Polenta.

Ma a quello stesso esilio forse noi dobbiamo il grande Dante poeta e pensatore.

Il suo animo si rifugia nell'estremo asilo dei vinti della vita: negli studi e nelle altissime meditazioni. Vi è qualcosa che impone profondo rispetto in questa applicazione tenace allo studio dell'esule, che pure era sbattuto da luogo a luogo e costretto a mendicare la vita, ora presso questo, ora presso quel signore in qualità di oratore o ambasciatore, di segretario, di uomo di legge, oppure come poeta in buona parte mal compreso.

Noi non sappiamo se egli abbia potuto compiere realmente un corso approfondito di studi a Parigi ed a Bologna; quel che è certo, é che egli si rese padrone di tutta la scolastica dell'epoca. Questa era ancora giovane e baldanzosa, e i contemporanei non si avvedono mai che portano sulle labbra un frasario in buona parte ereditato da età antecedenti. I maestri di Dante si possono spesso identificare per le coincidenze letterali di linguaggio: fra gli antichi Cicerone e Boezio e sopra tutto Aristotele; fra i più recenti Bonaventura e Tommaso d'Aquino. Il suo secondo e più vasto commento ad un ciclo di canzoni, il Convivio, é opera schiettamente dottrinale; la poesia viva vi é trattata con lo stesso metodo che si applicava alle vecchie fonti del sapere; con interpretazioni e chiose, con paralleli, allegorie e disgressioni sui più astratti problemi.

Ma quasi più ardita delle speculazioni mistiche e scolastiche fu l'impresa assuntasi dal poeta di esporre simili elevantissimi argomenti nella lingua del popolo, nel volgare. Chè anzi egli fece di più, giacché in un altro trattatello di quest'epoca, il De volgari eloquentia, vagheggio l'ideale di una lingua nazionale letteraria desunta dalla varietà dei dialetti italiani, non sospettando neppure che appunto questa lingua nazionale doveva costituire il legato più strettamente personale che egli avrebbe trasmesso al suo popolo.

Ma le sue speranze furono

ancora una volta risvegliate dalla piega che presero gli eventi politici dei

suoi tempi. Un nuovo papa, di sangue francese, pose in il suo dovere di risiedere

a Roma (Inf. 19, 83). In compenso, per la prima volta da tempo immemorabile,

un re tedesco valico le Alpi calando in Italia.

Dante si affretto a salutare Arrigo VII di Lussemburgo con tre lettere di

tono solenne, anzi esageratamente entusiastico. La sua mente era già

così dominata dalle idee mistiche, che questo imperatore gli sembro

mandato da Dio; il poeta che appunto si accingeva a donare alla lingua nazionale

il suo massimo monumento, vide nella figura tradizionale dell'imperatore anche

l'incarnazione del messia nazionale, destinato a sanare le piaghe d'Italia.

Molto lentamente Arrigo

poté avanzare, ostacolato da infinite contrarietà. Siccome «gli

scellerati Fiorentini» gli avevano sbarrato la via attraverso la

Toscana, egli raggiunse Pisa per mare; di qui poté arrivare finalmente

a Roma, ove però dovette ancora guadagnarsi l'incoronazione a prezzo

di dure lotte con le milizie avverse del Re di Napoli. In seguito le sorti

dell'impero sembrarono risollevarsi. Ritornato a Pisa, dopo una vana puntata

contro Firenze, Arrigo pronunziò il bando contro il Re di Napoli per

lesa maestà, e dalla Germania gli arrivarono rinforzi per appoggiarne

l'esecuzione.

Ma, postosi in marcia verso il mezzogiorno, già ammalato, le forze

lo abbandonarono per via ed egli si spense a Buonconvento presso Siena. Con

la sua morte tutto crollò rapidamente. I pisani, conservandosi sempre

fedeli, seppellirono, insieme con le spoglie del cavalleresco imperatore,

le loro ultime speranze nelle meravigliose navate del loro duomo.

Forse soltanto allora Dante, incrollabile nella sua fede, consacrò nel trattato latino De Monarchia la sua difesa dell'impero o monarchia universale. Esso contiene la dimostrazione scolastica della diretta origine da Dio dell'autorità imperiale e della necessità razionale di questa autorità universale, come pure tratta la vecchia questione dei rapporti fra, papato e impero. Egli si mostra imbevuto delle più elevate concezioni della cultura antica. Quando pose termine al libro della Monarchia, Dante aveva già da tempo cominciato a dettare quella che doveva essere l'ultima e più completa espressione di tutta la sua scienza delle cose divine ed umane: la Divina Commedia, e la scriveva nella lingua del suo popolo.

Mai l'edificio della

scolastica ebbe una incarnazione così grandiosa come in questo pellegrinaggio

del poeta per i tre regni dell'oltre tomba; per gli orridi abissi dell'inferno,

per le pietrose pendici del purgatorio, sino alle sfere cristalline del paradiso.

Ma di quanto l'appassionata quadro di vicende realmente vissute e di sentimenti

realmente provati eleva il poema al di sopra del sistema!

Dante è insieme narratore ed eroe; tutto lo scibile ha trovato posto

nel suo vasto intelletto e tutta la varietà dei sentimenti un'eco nella

sua grande anima, cosicché egli é in grado di percorrere in

tutte le sue tonalità la lunga gamma di sentimenti che dalla indurita

malvagità dei dannati assurge sino alla radiosa umiltà dei beati.

Ma ad onta dell'universalità

delle sue concezioni, egli rimane pur sempre il fiorentino Dante. La passione

politica non ha perduto in lui nulla dell'antico fuoco divoratore. Tutta la

storia contemporanea rivive nuovamente nei regni d'oltretomba, e tutti quegli

avvenimenti di cui era stato spettatore, come le battaglie di Monteaperti

e Campaldino, gli eventi di Firenze, Arezzo, Roma e Lione, agitano ancora

e commuovono l'anima del poeta come ricordi e ferite recentissime. Egli parla

con spirito partigiano e non cura di nasconderlo; ma, ad onta di ciò,

è certo che nessun popolo europeo può vantarsi di possedere

un libro di storia che abbia fatto una pari raffigurazione dei suoi eroi e

dei suoi furfanti collocandoli in cielo o inchiodandoli nell'inferno.

Questo lato umano della figura di Dante é forse il più sublime.

Quest'uomo, che il Villani ci narra essere stato orgoglioso del suo sapere

e duro nel linguaggio, parla bensì e si esaspera come un profeta, come

l'araldo ed il nuncio di una rivelazione divina, ma nel tempo stesso ci si

presenta con tutte le sue debolezze umane, anzi personali, ci svela le sue

pene d'amore e i suoi errori, la sua devozione e la sua fervida fede.

La sua brama sarebbe,

dopo questa prova, di prosternarsi dinanzi alla «divina potestate,

alla somma sapienza, al primo amore ».

Nella storia dell'umanità sono assai vari i nomi dati a quella forza

interna che più profondamente ci commuove. I primi italiani la chiamarono

Amore e quelli che vennero dopo intesero il senso di questa parola. Il saluto

di Dante nel primo sonetto della Vita Nuova é diretto a coloro

che riconoscono Amore come loro signore, e l'ultimo verso della Divina

Commedia esalta la stessa forza dell'«amor che muove il sole

e l'altre stelle».

In quest'epoca si comincio

a rappresentare le idee e i sentimenti allegoricamente, in veste corporea.

I soggetti di queste allegorie non sono nuovi, ma ciò che in esse rivive

nuovamente è l'elemento plastico dell'antichità. Come si poteva

incontrare Amore e salutarlo, così anche le virtù ed i vizi

ripresero figura simbolica. Nel palazzo pubblico di Siena fu dipinta l'allegoria

del buono e del cattivo governo; dalle pareti della sala ove campeggiano queste

composizioni parlarono ai cittadini la Pace, la Concordia

e la Giustizia.

L'ammiratissimo autore di tali raffigurazioni, il quale, come Dante, seppe

vincere la fredda immobilità dell'imperfetta allegoria con la verità

dei particolari e la profondità dell'espressione, fu ancora un fiorentino,

architetto e pittore, Giotto di Bondone, che, al pari di Dante (Purg. II,

98), i suoi concittadini ritennero impareggiabile.

In questa stessa epoca

la tradizionale devozione religiosa del popolo delle città italiane

si diede premura di costruire ai nuovi ordini monastici, aventi il fine di

istruire il popolo, come i Domenicani, o di predicar l'amore, come i Francescani,

edifici e chiese degne dei meriti dei loro fondatori e decorate in modo corrispondente

ai loro ideali. Così ad esempio quasi un secolo dopo la comparsa di

S. Francesco gli affreschi della chiesa inferiore di Assisi glorificarono

i tre grandi voti dell'ordine dei mendicanti: la povertà, la castità

e l'obbedienza. Sono i così detti Trionfi d'Assisi. Il trionfo della

povertà é toccante in sommo grado.

In vesti lacere, smunta, coi piedi fra le spine, derisa dai ragazzi, la povertà

è in atto di farsi sposa del santo. Cristo in persona congiunge le

loro mani, cori di angeli circondano la scena e sulla povertà fioriscono

rose e gigli. E l'allegoria continua nelle altre figure del quadro; presso

la povertà sono rappresentate la carità e la speranza che porge

alla sposa l'anello; sul davanti vi è un giovane che dona il proprio

mantello ad un vecchio mendicante, mentre un giovane in vesti sontuose fa

atto di rimuovere sprezzantemente lo sguardo dall'intera scena ed un altro

tiene ben stretta gelosamente la propria borsa. L'idea é vecchia ed

i versi di Dante nell' XI canto del Paradiso non sono che uno dei paralleli

letterari di questa allegoria.

Più tardi, nella

seconda metà del XIV secolo, i Domenicani fecero dipingere nella sala

capitolare del loro convento a Santa Maria Novella in Firenze la rappresentazione

allegorica della cristianità, raffigurata come il gregge che il papa

e l'imperatore pascono sotto la guardia dei Domenicani, «i cani

del Signore»; ed alla fine del secolo sulle pareti del camposanto

di Pisa sorse il più importante monumento lasciato da tutta questa

scuola; il «Trionfo della morte», d'ignoto pittore. Sotto

l'aspetto di megera, la morte, volando per l'aria, miete spietatamente con

una enorme falce la gente lieta e gaudente, mentre evita di ascoltare i miserabili

storpi e malati che la invocano pietosamente sollevando verso di lei i loro

moncherini e le loro grucce.

Accanto la riproduzione della leggenda francese Li trois mors et li trois

vis, cioè dei tre re che, andando a caccia, si imbattono in tre

bare scoperchiate; seguono il giudizio finale, l'inferno e le scene degli

anacoreti, che, restituiti alla natura, vivono in pace.

Come queste opere dell'arte

figurativa svolgono idee mutuate dal di fuori, così l'architettura

delle chiese dell'ordine francescano imita quella dei cistercensi francesi.

Lo stile gotico, d'origine francese, rimane sino a tutto il XIII secolo, anche

in Italia, lo stile di moda. Si tratta sempre peraltro di uno stile gotico

italianizzato, e le caratteristiche nazionali emergono come avviene in ogni

campo della cultura quando un popolo adotta le produzioni d'una civiltà

superiore. Ma nel quadro generale della uniforme cultura intellettuale dei

popoli neolatini Dante e Giotto sovrastano già di gran lunga ad ogni

altro per la potenza dell'espressione e la profondità del sentimento.

L'Italia riprese a partecipare al movimento intellettuale nell'epoca del predominio

del clero e della cavalleria; i figli della sua borghesia e della sua nobiltà

si impadronirono della cultura dominante e le dischiusero il patrio volgare.

Tuttora peraltro i veri e propri letterati continuarono ad essere gli ecclesiastici,

e le corti dei principi e dei signori i principali centri della cultura cavalleresca;

ciò perché solo nelle corti la tradizione voleva che questo

ornamento intellettuale non mancasse, a completarne la magnificenza e il decoro,

e d'altro canto queste corti, dato il tenore di vita cavalleresca che vi si

conduceva, erano gli ambienti d'indole più analoga all'ambiente della

società francese ove questa cultura era nata.

Vi concorse pure la duplice importante combinazione che nel XIV secolo le

due principali corti italiane, la curia papale, e la corte del regno di Napoli,

assunsero ancora una volta un colorito prettamente provenzale per il tenor

di vita e per l'ambiente. In ambedue le corti vi fu un continuo passaggio,

un andare e venire di ecclesiastici, cavalieri e mercanti delle parti d'Italia

soggette all'impero; ben presto furono più quelli che arricchirono

il movimento intellettuale delle corti con i propri contributi personali che

non quelli che ne trassero profitto; tuttavia anche la figura dei primi non

é pienamente spiegabile se non nel quadro di questo ambiente cortigiano.

Mentre la Sicilia, dove si erano avuti i primi germogli della letteratura nazionale, dall'epoca dei Vespri, condivise le sorti del regno d'Aragona, il regno di Napoli sotto gli angioini prese nuovamente la figura di stato feudale del tipo di feudalità progredita vigente nella Francia meridionale. Questa monarchia, mentre diede prova di molta scarsa energia politica, si ammantò invece di un ostentato fasto esteriore. Baroni e cortigiani gareggiarono nel darle una impronta di sfarzo vistoso, e i più eloquenti monumenti di questa «splendida corte feudale" sono infatti le pompose tombe dei re angioini col loro sovraccarico di vistose figure: cavalieri coperti d'armatura reggenti le bare, angeli e figure allegoriche di donne, coppie reali assise in trono o statue equestri di re, e con tutti i loro ornamenti di simboli e di stemmi.

A questa corte provenzale

i poeti furono visti di buon occhio, le rime del Petrarca vennero intese e

gustate, ed ancor più quei cortigiani assaporarono da veri intenditori

le romantiche narrazioni dell'innamorato Boccaccio nella loro appena velata

riproduzione della realtà.

Giovanni Boccaccio (1313-1375) figlio di un fiorentino, ma nato a Parigi (nel

1313), destinato dal padre alla mercatura, ma irresistibilmente attratto dai

piaceri della vita, andò anch'egli debitore alla più licenziosa

delle corti qual'era a suo tempo l'angioina, di infiniti stimoli ed incitamenti

alla produzione letteraria. Difficilmente l'azienda paterna ebbe molto a lodarsi

di lui; egli le preferiva la corte, dove, da brillante causeur com'era,

era gradito e ben visto; e la scena della corte fu per lui una miniera di

tipi e caratteri da ritrarre. Passava la giornata nel dolce far nulla, nell'arguta

osservazione degli uomini, e nel coltivare i suoi affanni amorosi. Egli scartabella

fra le vecchie leggende latine e francesi e non dimentica nessuna buona e

allegra trovata che gli arriva all'orecchio.

All'inizio il suo stile è verboso e prolisso, poi si sfronda e diviene misurato ed elegante. Uno scenario fantastico di divinità antiche e medioevali, di eroi, ninfe e virtù, capricciosamente mescolate, copre e vela la tenue trama delle sue avventure amorose nel delizioso poemetto pastorale degli amori delle ninfe fiesolane e nel lamento, che, con audace inversione di quello che era lo stato reale del suo animo e dei suoi sentimenti, egli pose in bocca alla Fiammetta, supposta abbandonata e spregiata. Seguendo la sua inesauribile vena di arguzie, pur fra lavori dottrinali e passeggere velleità di resipiscenza devota, provocata dal suo entusiasmo per Dante e Petrarca, il genuino Boccaccio dopo il suo ritorno a Firenze (1345) foggiò e raccolse insieme quella varietà di novelle graziose, grossolane, oscene o mordaci che costituisce il Decamerone.

Nulla ha propriamente

esercitato su quest'uomo una impressione profonda, ma la sua sensibilissima

anima di poeta lo spinse ad interessarsi di tutte le piccole pene e di tutte

le grosse follie degli uomini. Perciò egli ha tratto dalla società

dei suoi tempi un vero corteo carnevalesco di tipi e figure: donne svelte

e ridenti, uomini goffi, malaccorti ed ingenui sino alla cecità, chierici

birbanti e contadini sciocchi, e ce li ha fatti vedere in azione dentro lo

scenario dei vicoli napoletani e fiorentini, delle ville e delle chiese.

E ovunque è sulla scena egli stesso, autore e partecipe del gran corteo

della follia.

Verso la stessa epoca

anche il papato, allora quasi completamente francesizzato, aveva nella sua

nuova residenza di Avignone (dal 1305) ceduto all'influsso della cultura e

dell'ambiente provenzale, e come per l'appunto i papi avignonesi diedero prova

di possedere il talento di una modernissima organizzazione tecnica amministrativa

e di saper sfruttare razionalmente le fonti delle loro risorse finanziarie,

così la loro corte si mostrò niente affatto avversa alle belle

arti ed ai godimenti mondani. Questa curia singolarmente ambigua ed ibrida,

che doveva essere accessibile nel tempo stesso a santi e mercanti, non poteva

certo tollerare uomini del tipo del Boccaccio; ma il sentimentalismo semi-sincero

dello smagliante Petrarca rispecchia buona parte dello spirito da cui era

animata.

Il giovane francesco Petrarca (1304-1374) iniziò la sua carriera come

poeta e cortigiano ad Avignone; un trovatore in veste talare. I suoi genitori

fiorentini lo avevano condotto là dalla nativa Arezzo; ne volevano

fare un giurista; ma anch'egli alle pastoie della professione preferì

la Libertà, al sistema la diretta osservazione degli uomini

e l'esperienza, la lettura, i viaggi; la cura: di raccogliere e non lasciar

disperdere le impressioni del suo animo e le percezioni della sua mente, lo

portarono a battere una via propria e ad assumere una posizione originale

nelle lettere.

Egli cominciò, come Dante, a poetare soltanto per esprimere le pene

e gli affanni del suo giovane cuore, e la sua lirica, sensibile a tutte le

più lievi vibrazioni dell'anima, sgorgò fluente con una ricchezza

inesauribile di modulazioni e di toni. Forse i suoi sonetti e le sue canzoni

segnano la maggior perfezione raggiunta da tutta l'antica lirica amorosa:

questi gemiti infinitamente variati di un cuore che anela, spera, trema e

si spaura, e che, volgendo le spalle agli uomini per rifugiarsi in seno alla

natura, pur non fa staccarsi dagli uomini e dalle loro passioni.

Ma col tempo il talento del Petrarca assunse carattere universale. Egli fece lunghi viaggi e ben presto entrò nel gran mondo, del quale, con la sua sconfinata sensibilità, raccolse le svariatissime impressioni, elaborandole poi dentro di sé. Da ultimo egli ritornò in Italia e non volle più uscirne fino alla morte. Nessun italiano, neppur Dante, ha influito fin da vivo così profondamente come lui sulla cultura letteraria dei suoi connazionali.

In quest'epoca appunto

si accelerò il movimento di trasformazione politica e sociale delle

regioni d'Italia pertinenti all'Impero. Esse rimasero per un certo tempo sottratte

così all'autorità imperiale come a quella dei papi. Di tanto

in tanto vi si ebbero dei vicari imperiali o pontifici, ma non un governo

stabile.

I comuni quindi, che già da tempo erano cresciuti in potenza a spese

della nobiltà e dei vescovi, poterono, consolidare la propria autonomia,

per quanto attraverso sanguinose lotte tra di loro.

Questa Italia delle libere città, sebbene non costituisse una unità statale, pure era nel suo complesso accomunata dalla parità della situazione e delle esigenze politiche; e così anche una profonda comunanza spirituale, formatasi attraverso le comuni vicende storiche e attuali, rese possibile che dal suo seno uscisse una cultura di carattere nazionale.

Singolarmente considerata, la società delle varie città è congegnata in modo assai difforme. La nobiltà terriera continua tuttora ad esservi rappresentata; nelle città marittime predomina il traffico d'intermediazione, a Firenze, come pure in molte altre città, comprese le città lombarde, predomina la grande industria capitalistica. Fin dal XII secolo è a Firenze in gran sviluppo l'industria della lana, già fortemente specializzata in varie branche, e l'esempio dello sviluppo di quest'arte può dare una idea dell'ulteriore movimento industriale.

La circostanza che l'Italia

produceva lana di cattiva qualità, ma era superiore nella tecnica manifatturiera

e disponeva di ottime materie coloranti orientali, favorì l'importazione

della lana dall'estero e quindi lo sviluppo del capitalismo, giacché

non poteva convenire di importar la lana se non lo si faceva per grosse partite,

e soltanto il commerciante avveduto e risoluto poteva acquistarle a buone

condizioni.

Si continuava a parlare di corporazioni d'arte, d'arte della lana e della

Calimala; ma in realtà queste corporazioni erano divenute da un pezzo

camere di importatori e di fabbricanti; da esse dipendevano numerose arti

speciali, come gualcherai, tessitori e tintori; si raffinavano perfino panni

stranieri già fabbricati. La borghesia cittadina perciò si trovò

precocemente in mezzo al tumulto del lavoro tecnico, dell'attività

industriale, della concorrenza e del commercio mondiale.

Essa ne trasse giovamento sotto molti aspetti, il suo spirito d'osservazione si acuì e divenne più accorta e calcolatrice e i continui contatti fra i vari popoli fecero sparire i pregiudizi che sogliono germogliare così negli ambienti arretrati come negli ambienti troppo progrediti. Qualcosa di analogo si avverò ovunque fiorì la vita cittadina, e specialmente lungo la frequentatissima via commerciale che dall'Oriente, attraverso l'Italia, la Provenza, la Borgogna e la Champagne, conduceva nelle Fiandre ed in Inghilterra; ma il progresso delle città nordiche rimase ancora notevolmente indietro in confronto a quello delle città dell'Italia settentrionale e media centrale. Senza tema di errore, é da attribuire questa decisiva superiorità del mezzogiorno sul nord ai diretti contatti che il primo aveva mantenuto in passato e continuava a mantenere al presente con le antiche civiltà dell'Oriente greco e asiatico.

Per questo si ebbe pure

in Italia più precocemente e più completamente che nel nord

d'Europa la formazione di una nuova società, in cui più che

la nascita e la classe valsero il talento e la potenza individuale. Una società

questa estremamente movimentata sotto l'aspetto politico ed economico: partiti

politici e case bancarie con alterne vicende assurgono a potenza e cadono,

si fanno venir dal di fuori, badando al solo merito, giudici e capitani al

pari che cancellieri e segretari di Stato, insegnanti e predicatori.

Non é facile immaginare quale massa di cognizioni intellettuali queste

città, in cui convergono tutte le fila della rete dei traffici, si

guadagnarono ed accumularono in questa attività.

È perciò che vi si vedono molto presto spuntare scritti contenenti

le più sorprendenti osservazioni in ordine agli uomini e alle cose:

si cominciano ad intravvedere i nessi e le reciproche interdipendenze dei

fenomeni economici e le leggi che regolano il mercato monetario e il meccanismo

della domanda e dell'offerta; si comincia a trattare razionalmente l'amministrazione

della cosa pubblica cittadina, e ci si abitua a considerare anche nel campo

politico il vicino come un concorrente e un rivale.

Vediamo così spuntare sotto i nostri occhi i primi inizi della moderna arte di governo nei riguardi amministrativi e politici e della diplomazia moderna.

Ma nelle arti e nelle lettere questa Italia prende i suoi modelli dal di fuori; questi figli di una nuova società borghese nella parte, per così dire, decorativa della vita, restano ancora per lungo tempo attaccati alle forme e alle maniere proprie della società tramontana. Nell'architettura e nella plastica seguono lo stile gotico, per quanto con sempre crescente indipendenza e da ultimo con una grandiosa impronta nazionale.

La loro poesia è poesia romantica, e solamente la nuova inizia a spiare curiosamente e attentamente la realtà della vita. Il Petrarca (m. nel 1374) e il Boccaccio (m. nel 1375), l'abate d'Avignone e il romanziere cortigiano, appunto per il loro romanticismo sono celebrati e festeggiati anche nelle città, il Boccaccio è incaricato a Firenze di tener pubblica lettura della Divina Commedia. Ed anche nella società cittadina si diffondono e vibrano le tenere e sentimentali melodie e gli affannosi sospiri del Canzoniere petrarchesco, al pari che le elaborate immagini dei «Trionfi», frutto d'una fantasia erudita.

Con scarse forze, ma con sincero ardore e con assiduo studio, si cerca di intendere la grandezza di Dante; e sotto l'influsso del profondo sentimento religioso la folla cittadina ascolta assorta e dimentica di sé la predicazione commovente che discende dal pergamo. Dovunque ed in cori sempre più numerosi si ode risuonare la lingua letteraria nazionale. Essa tuona dal pulpito nelle vaste navate delle chiese francescane e domenicane, essa mormora sommessa nelle pie laudi, essa echeggia vibrante nelle assemblee e nelle feste, essa associa al liuto il suo suono melodioso per far note all'amata le aspirazioni del cuore.

Dei semplici borghesi

si mettono al tavolo e scrivono le loro memorie in forma svariata, viva, efficace;

e Dante non fu che il primo fra i laici che osò trattare in volgare

gli argomenti più elevati e le cose celesti.

Tutto questo svolgimento però venne prima arrestato e poi soppiantato

da un nuovo movimento letterario, in cui il peso della tradizione storica

e l'attaccamento dell'Italia alle idee universali si rivelano in modo da far

rimanere quasi sbigottiti.

Dante considerò il latino come la lingua più nobile, e né la sua stessa opera né la splendida fioritura del volgare durante il XIV secolo valsero a sradicare questa vecchia credenza. Come l'impero romano continuò ad essere guardato quale la più perfetta concezione politica, così il latino, ora lingua della chiesa, ma degli antichi e del diritto romano, continuò ad essere ritenuta la lingua letteraria di rango superiore. Si rimase attaccati a questa teoria, diremo così, legittimista allo stesso modo che i greci rimasero al loro attico; che anzi non si rinunciò alle pretese di predominio universale inerenti alla teoria medesima, allo stesso modo che non si cessò di considerare come una gloria nazionale anche l'autorità universale dell'impero e del papato.

Si aggiunse, a rinforzare

queste idee, una nuova corrente di sentimenti romantici.

E pur vero, malgrado le ingiurie del tempo, restavano tuttora in piedi notevoli

resti dell'antichità. In Roma ed attorno a Roma gli stessi pellegrini

devoti non potevano negare la propria ammirazione ai colossali monumenti pagani;

resti minori poi ve n'erano dappertutto. La tradizione dei nomi famosi non

si era mai spenta, si sapeva che Mantova era stata la patria di Virgilio e

Padova la culla di Tito Livio; si leggeva con predilezione Virgilio allo stesso

modo che i poeti francesi moderni, Dante e il Petrarca.

Si avevano consoli e senato, e nelle scuole di notariato e di giurisprudenza

il primo posto spettava al diritto romano. Un contemporaneo di Dante,

il notaio Albertino Mussato di Padova (1261-1329), che emerse anche come scrittore

di storia in lingua latina e come valoroso campione della propria città,

fu nel 1314 incoronato come poeta e storiografico di Padova con alloro, edera,

e mirto, perché si credette che così facessero gli antichi.

Egli compose anche in versi e nello stile di Seneca l'Eccerinis, la tragedia patriottico-morale di Ezzelino da Romano, tiranno di Verona. E lo stesso Dante, data la sua fede religiosa, non poté più, è vero, collocare fra i beati le nobili figure dei poeti e filosofi antichi, ma egli sussultò di gioia allorché nel limbo fu creduto degno di essere accolto nella loro compagnia. Con le migliorate condizioni presenti e con la riconquistata libertà aumentò e divenne generale l'orgoglio per il remoto passato, che era bensì ignoto ai più, ma che tutti erano convinti (in modo vago e lacunoso) fosse stato grande e circondato di splendore.

Ma tutti questi erano

echi, tendenze e manifestazioni d'una stato d'animo generale o individuale.

Chi provocò nei fatti il grande movimento romantico d'ammirazione e

di culto per l'antichità, chi instillò nella mente degli italiani

la salda fede nell'antichità schiettamente nazionale, fu Francesco

Petrarca.

Egli per il primo proclamò altamente e decisamente quali nuovi ideali

della vita spirituale e della scienza il culto e lo studio degli antichi.

Egli fu il primo, alla cui anima sensitiva ed alla cui mente fantasiosa il

linguaggio dei libri antichi risuonono come la parola di grandi personalità

viventi, e la ascoltò con un fremito di entusiasmo.

Per quel grandioso movimento

intellettuale che ora si iniziò, e che va sotto il nome di umanesimo,

ebbe fondamentale importanza il fatto che sia stato un poeta a dargli l'intonazione

e l'indirizzo. Oltre che in altri riguardi, anche in questo è da riconoscere

l'influenza preponderante esercitata dal Petrarca. Questi nel 1336 si recò

per la prima volta a Roma e fu profondamente colpito dalla vista degli antichi

monumenti.

Visitò poi Napoli e i luoghi pieni di ricordi classici sulle rive del

golfo, recando in mano il suo Virgilio. Ovunque fu egualmente attratto dai

fenomeni della natura e dai monumenti della storia, dai singoli fatti e dalla

loro espressione letteraria. Insaziabile fu la sua brama di possedere dei

libri; ne raccolse molti nei suoi viaggi, ne chiese insistentemente agli amici

in Toscana, in Inghilterra, in Francia, in Spagna.

Nel 1333 scoprì a Liegi due orazioni di Cicerone, ed a Verona le lettere

dell'oratore latino. Quest'ultima fu per lui la scoperta più importante

perché nell'ammiravole perfezione delle lettere ciceroniane il poeta

divenuto maturo di anni trovò il modello e la forma per esprimere tutti

i moti dell'animo, le sue sensazioni, le sue riflessioni, le sue considerazioni

dottrinali ed estetiche.

In quella stessa età in cui Dante aveva esposto in forma scolastica

nel Convito i risultati dei suoi studi superiori, il Petrarca versò

nell'agile forma della classica «epistola» le sue impressioni

giornaliere, consacrò negli schizzi biografici degli «uomini

illustri» i profitti delle sue letture storiche ed in trattati

storici, od anche di bel nuovo in lettere, le confessioni del suo cuore agitato.

Egli prodigò tutto se stesso ai suoi contemporanei e ne fu ricompensato con la più sconfinata ammirazione. Nel 1341 venne coronato di lauro a Roma in Campidoglio, e questa fu ai suoi occhi la propria consacrazione a sacerdote del culto dell'antichità classica. I suoi contemporanei si recarono in pellegrinaggio a visitarlo o a visitare ad Arezzo la casa dove egli aveva veduto la luce. Carlo IV ed altri principi lo ebbero in sommo onore, e, benché le sue idee politiche non abbiano ragionevolmente riscosso attenzione, pure in tutte le questioni d'ordine intellettuale e culturale l'opinione sua fece legge.

I tempi erano maturi ormai. Il ritorno all'antichità classica cominciò anzitutto con un lavorìo diretto ad acquistarne miglior conoscenza. Siccome dappertutto, più o meno a ragion veduta, dominava la convinzione dell'importanza dei classici e si vedeva che dei tesori dell'antichità si possedeva molto di più di quanto prima si era immaginato, siccome si assisteva alla scoperta di sempre nuovi codici scritti in caratteri arcaici, la cui bellezza esercitò il fascino delle cose insolite e nuove e destò col senso di grande venerazione il desiderio di imitarli, così da ogni lato si inizio la caccia e la ricerca dell'antichità perduta.

Si concepirono al proposito

le più esagerate speranze e la grandezza del desiderio fece immaginare

dovesse scoprirsi una ignota ma inesauribile miniera di bellezza.

Lo schietto ed ardente entusiasmo col quale le menti si volsero alla rievocazione

dell'antica cultura nazionale ebbe per naturale conseguenza che in poche generazioni

si ottenne una quantità di nuove conquiste nel campo della scienza

storica; si imparò a leggere i manoscritti, a criticarli e collezionarli,

a distinguere quanto era genuino da quanto era spurio; si mise a riscontro

la cultura recentissima con l'incivilimento antico e dal contrasto balzò

una visione nuova, sinora sconosciuta, dell' antichità; era pur vero

ancora una antichità concepita così in blocco e ad essa si attribuì

autorità assoluta; ma ad ogni modo il tempo antico si distaccò

nettamente dagli ultimi secoli.

Gli umanisti indubbiamente si mostrarono sempre più ingiusti verso l'età intermedia; ma siccome ingenuamente imprestarono all' antichità ogni idea grande e bella ed ogni sentimento nobile che albergava nella loro mente e nel loro cuore, per poi riavere tutto ciò dagli antichi rafforzato da nuove autorità, così l'antichità, non solo influì per i suoi meriti reali, ma divenne un ideale del buono e del bello che esercitò una incessante attrattiva su chiunque credeva alla possibilità della realizzazione del buono e del bello sulla terra, anzi credeva che un tempo si fosse effettivamente realizzato.

Al Petrarca ed ai suoi discepoli seguirono nuove generazioni. Tutti coloro che aspiravano a conquistarsi gloria impegnandovi le facoltà della mente e del cuore, tutti coloro che prima avevano rimato e narrato in volgare, abbracciarono il nuovo indirizzo classicizzante; e persino quelli che cercavano di arrivare a cogliere l'essenza delle cose con i sillogismi e i sistemi della scolastica, ora sfogliarono i cari antichi e cercarono in loro la risposta ai problemi della vita e quelli che prima avevano coltivato le teorie della retorica e della dialettica, ora si volsero alla poesia e all'eloquenza.

Gli studi teoretici persero di pregio, e lo studio invece della vita e l'esperienza divennero l'insegna del nuovo indirizzo. Ma la la verbosità non ebbe limiti né misura, ed invece dei sistemi una marea di epistole inondò l'Italia.

Si comprende pertanto

come coloro che già da tempo attendevano per ragione d'ufficio a scrivere

lettere, come i segretari dei principi, i cancellieri e notai delle città

abbiano ben presto preso il primo posto fra gli umanisti. E il mutamento di

indirizzo in nessun altro luogo risalta meglio che nella stessa culla del

volgare, a Firnze.

Coluccio Salutati (nato nel 1331), ardente ammiratore del Petrarca e del Boccaccio

convertito all'umanesimo, fu il primo che, conformemente alle loro idee, trasformò

le solenni scritture che uscivano dallo stato fiorentino in splendide opere

letterarie, e, così facendo, ottenne - si disse - maggiore effetto

con la penna che con la spada.

La città se lo custodì come una gemma preziosa, e quando egli

a 76 anni, incanutito nei servizi del comune, cessò di vivere, la sua

salma venne esposta in piazza Peruzzi e, dopo un elogio umanistico, alla presenza

delle supreme autorità del comune, incoronata col lauro dei poeti;

dopo ciò il gonfalone e le insegne del comune si abbassarono su lui.

A Coluccio Salutati

successero Leonardo Bruni e Carlo Marsuppini, cui Firenze eresse monumenti

magnifici nel mausoleo dei suoi migliori cittadini, in Santa Croce.

Leonardo Bruni, filosofo di merito, scrisse anche una storia della sua città.

Questo libro, nello scolpirlo giacente sul suo sarcofago, gli fu posto sul

petto, ed anche la sua fronte venne coronata di lauro. Così egli è

eternato: simbolo eloquente di questo nuovo culto dell'uomo.

Anche nel popolo il nuovo

movimento classico rinverdì quel tanto di antiche tradizioni che in

esso era ancor vivo ed esaltò il sentimento della dignità umana.

Anche il popolo ora dice alto che, non l'umiltà, ma la gloria e la fama sono scopi degni d'aspirazione.

Il popolo, che aveva alta opinione di sè, si sentì progenie dei grandi romani e manifestò il suo entusiasmo illimitato per l'antichità. Così in letteratura come in arte nessun ornamento di stile fu considerato migliore di una immagine o di un motivo classico, né fece dispiacere se ammirazione per lo stile classico ben presto diede origine ed un eccessivo sovraccarico di ornamenti stilistici.

Lingua e stile erano da questi umanisti trattati come vera e propria musica sino a un punto che a noi riesce oggi inaccessibile; di modo che essi strumentalizzavano con magnificenza e dovizia tutti i motivi così dell'omaggio come dell'invettiva. E per l'uno e per l'altra l'ambiente della cultura letteraria e l'ambiente politico offrivano più che abbondanti occasioni.

Tutto

questo, soprattutto nell'ambiente politico

non poteva non influire

sull'evoluzione storica d'Italia

FORME DI GOVERNO - COMUNI - SIGNORIE - TIRANNI - CONDOTTIERI > >