Il 5 maggio del 1789 gli Stati generali di Francia aprirono le loro sedute.

Era dal 1615 che non si riunivano. Fu l'estremo tentativo per trovare uno

sbiocco alle necessità di riforma fiscale e amministrativa bloccate

dai Parlamenti nobiliari. Da questa assemblea é in realtà cominciata

la rivoluzione ma anche la storia dell'epoca più recente.

Come luogo di riunione fu scelto Versailles, poiché vi si trovavano

il re, la corte e i ministri. Essa offriva vantaggi di varia specie, ma anche

parecchie difficoltà, e la vicinanza di Parigi costituiva addirittura

un pericolo.

Qui vi erano diventate sempre più pericolose le trame dei nemici del

governo. Queste avevano il loro centro nel palazzo del duca di Orleans, il

«Palace Royal», edificio assai vasto, pieno di teatri,

caffè, case di gioco e case allegre, che in forma di quadrilatero allungato

racchiudeva un giardino.

Lo frequentavano migliaia

di nullafacenti e di politicanti, che vi si divertivano e vi si "affratellavano";

vi furono combinate congiure e tenuti discorsi tonanti, vi si sviluppò

un'attività rivoluzionaria di un tono caratteristico, violenta e frivola,

che presto acquistò un grande ascendente sulla rappresentanza

nazionale di Versailles. Il governo disconobbe il pericolo, che proveniva

dal basso, al punto che Necker, correndo dietro al favore popolare, avrebbe

trasferito ben volentieri a Parigi la rappresentanza della nazione. Per questa

scelta venivano in campo delle ragioni d'interesse puramente personale: Parigi

gli concedeva l'appoggio dei capitalisti più influenti e dei circoli

liberali e letterari. Anzi nel palazzo reale aveva perfino fondato un proprio

club, in modo da disporre a suo modo l'opinione pubblica.

In questo club si tenevano riunioni riservate e si facevano vedere molti uomini

illustri e d'ingegno, Mirabeau, Sieyès ed altri; più tardi anche

Talleyrand, Lameth, Lally-Tollendal, apertamente scontenti, che vi pronunciavano

parole piuttosto significative e che costituivano una potenza segreta non

indifferente, la quale agiva non certo nell'interesse della Corona.

La rappresentanza della

nazione si raccolse così ai primi di maggio in circostanze piuttosto

minacciose. E proprio quella Versailles, che era considerata come il segno

caratteristico del borbonismo assoluto, si mutò nella città

natale della democrazia moderna.

I deputati furono presentati singolarmente al re, e questo era un modo che

offese ancor di più il terzo stato, in quanto a Luigi gli si dava piena

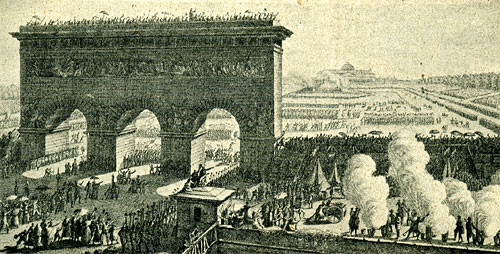

coscienza del proprio potere. Nel giorno di lunedi 4 maggio gli Stati generali

con il re e con la corte si recarono in solenne processione alla chiesa di

S. Luigi, dove dette dalla bocca di un vescovo si udirono parole commoventi.

Nel giorno seguente si aprirono le sedute alla presenza del re in tutta la

sua pompa.

Il terzo stato sedeva dietro. Prima il capo dello Stato pronunciò un

discorso insignificante, poi il guardasigilli ne fece uno ampolloso, in seguito

al quale gli Stati furono lasciati liberi di deliberare uniti o separati.

Venne poi il turno di Necker che parlò per tre ore. La sua esposizione

andò a finire in un'apologia della situazione finanziaria e in una

lode della grazia di Sua Maestà, che offriva alla nazione l'opportunità

di manifestare i suoi desideri. Parlò tanto ma alla fine nemmeno lui

decise il modo della discussione. Con questo atteggiamento il governo abbandonò

al caso il bene e il male della Francia.

Prima di tutto si dovevano

esaminare i poteri dei deputati. Il clero e la nobiltà si adunarono

separatamente, mentre il terzo stato rimase raccolto nella sala, chiedendo

una deliberazione comune. All'inizio ancora timido, acquistò presto

fiducia in sé stesso. Le trattative con i due altri ordini e con Necker

non ebbero alcun risultato. Passarono così cinque settimane in mezzo

ad un'agitazione crescente. Chi avesse pronunciato la parola salvatrice si

sarebbe guadagnato l'animo della nazione.

Ma la parola non venne dal re, ma dal terzo stato. Il 10 giugno il conte Mirabeau

con la sua voce poderosa richiamò l'attenzione sopra una proposta dell'abate

Sieyés, deputato di Parigi. Questa diceva che con un'ultima richiesta

s'invitassero la nobiltà e il clero ad una revisione comune dei poteri

nella «sala nazionale», poi se ne chiamassero a nome i membri

e, senza curarsi degli assenti, si procedesse alla costituzione dell'assemblea.

Risuonò uno scroscio di applausi; e poiché all'invito non comparve

nessuno dei privilegiati, Bailly fu eletto presidente temporaneo, e si fece

la verifica dei poteri.

La successiva questione

era come l'assemblea si dovesse considerare. Qui le opinioni furono assai

divergenti. Da vero statista Mirabeau non volle andare troppo oltre ed esclamò:

«io non posso immaginare nulla di più spaventoso di un'aristocrazia

sovrana di 600 persone, che domani si dichiarerà inviolabile, dopo

domani ereditaria e finalmente come tutte le aristocrazie del mondo finirà

con l'inghiottire tutto».

In poche parole egli ha qui presagito la storia della convenzione. Passò

la denominazione sostenuta da Sieyés, cioè quella di «assemblea

nazionale». Date le circostanze del momento, si proclamava che "il

terzo stato era la nazione".

Con questo atto arbitrario la rivoluzione era dichiarata. E subito cominciò

a guadagnar terreno.

Si decretò inoltre

che le imposte e le pubbliche imposizioni fossero pagate fino alla chiusura

dell'assemblea nazionale, ma che a partire da quel momento il diritto esclusivo

di consentire vecchie o nuove imposte spetterebbe alla rappresentanza nazionale.

Si doveva poi fare una inchiesta intorno alle ragioni della mancanza delle

classi inferiori e come fare per eliminarla. L'effetto di questo dichiarazione

fu grande. Il popolo esultava, il clero decise di deliberare insieme al terzo

stato: la nobiltà, il governo e la corte ne furono indignati.

Luigi credeva di trovare l'ultima salvezza in una seduta regia, da tenersi

nella stessa sala. Ma quando quelli del terzo stato si presentarono trovarono

le porte chiuse guardate dai soldati.

Irritati si recarono allora nei locali del gioco della palla (jeu dè paume), vi tennero discorsi ardenti e in mezzo a un tempestoso entusiasmo giurarono di non separarsi finché non fosse stabilita la costituzione.

Il 23 giugno ebbe luogo

la seduta regia. Un segretario di Stato dichiarò illegali le decisioni

prese ed aggiunse che i tre ordini dovevano restare separati, tuttavia potevano

anche deliberare uniti; una serie di riforme era imminente.

Infine, aggiunse, il re se gli Stati non lo assecondavano, minacciava di compiere

le riforme da solo. Poi detto questo, lui, la corte, la nobiltà e una

parte del clero lasciarono la sala; gli altri restarono.

Un maestro di cerimonie intimò a nome di S. M. l'ordine di scioglersi.

Allora Mirabeau con voce tonante gli dichiarò che egli non aveva né

seggio né voto né diritto alcuno di parlare e che tutti sarebbero

rimasti dov'erano anche davanti alla violenza delle baionette.

Dinanzi a una simile energica presa di posizione, s'infranse il debole monarca,

mentre gli eletti dal popolo si dichiararono inviolabili. Folle eccitate nell'udire

simili notizie, percorrevano le vie di Parigi e di Versailles.

Una parte dei nobili vista l'aria che tirava con opportunismo si unì

al terzo stato. Il re spaventato consigliò i presidenti degli ordini

privilegiati a recarsi con questi all'assemblea nazionale. Ogni opposizione

fu inutile. Il terzo stato aveva vinto.

Il 2 luglio l'assemblea

nazionale era completa e si poneva all'opera di rigenerare la Francia. Ma

nel tempo stesso sollevava il capo anche la sua rivale, cioè la plebaglia

di Parigi. Sotto gli occhi delle guardie questa assalì la casa di un

ricco fabbricante di panni e si disperse soltanto quando un battaglione di

Svizzeri li affrontò causando una strage, 500 fra morti e feriti.

Il servizio di sicurezza in Parigi si dimostrò del tutto insufficiente;

era affidato a 1.000 uomini di polizia, , a un reggimento di guardie francesi

la cui fiducia era messa in dubbio e uno di guardie svizzere. Molto scarsa

l'autorità dell'amministrazione cittadina. Infatti ben presto le guardie

francesi iniziarono a simpatizzare con le classi del popolo.

Altro problema serio erano i collegi elettorali, che non si erano sciolti

dopo l'elezione dell'assemblea nazionale e così usurpando un potere

che non avevano più, prendevano decisioni di ogni sorta, tra le altre

quella di formare una guardia cittadina; ma cosa singolare vi erano alcuni

che la volevano opporre al re mentre altri metterla contro la plebaglia.

Inoltre strepitavano ed aizzavano alcuni oratori del «palazzo reale».

La sicurezza andava diminuendo. Il caos si stava diffondendo su tutta Parigi.

Tutto questo tornava a favore di una parte della nobiltà, prima di tutto a quella di corte, che non poteva consolarsi della disfatta della monarchia e voleva fare ancora un tentativo di riprendere in mano il potere. In sostanza proprio dietro sue sollecitazioni furono fatte avvininare dalle province a Parigi grosse forze militari, specialmente di mercenari stranieri sotto il comando del maresciallo di Broglie.

Ma l'assemblea nazionale

dette l'allarme e chiese l'allontanamento dei soldati. Il re resistette. L'11

luglio Necker fu congedato e sostituito da un conservatore amico della regina,

che sostenuto da Broglie quale ministro della guerra, doveva prendere le misure

opportune al caso. Il buon successo fu breve.

La notizia del raccogliersi di truppe presso la capitale e del congedo di

Necker causò a Parigi una tremenda tempesta.

Camillo Desmoulins in

un discorso infiammato chiamò alle armi; migliaia di uomini si posero

in movimento, lanciando ingiurie e commettendo violenze contro il reggimento

svizzero, mentre invece delle guardie francesi ormai anch'esse ribelli «fraternizzavano»

con il popolo.

Ma anche il comandante con i suoi svizzer, udendo da ogni lato i tuoni della

tempesta, non ricevendo inoltre istruzioni superiori, sgombrò durante

la notte la piazza Luigi XV fino a quel momento occupata.

Con questo la cosa era decisa; la pusillanime irresolutezza del re paralizzava

tutte le misure del governo, l'assemblea nazionale accendeva ancor di più

gli animi, senza considerare come la plebaglia parigina sorpassava l'uno e

l'altra e della politica faceva una questione di piazza, anzi di feccia.

Tra lo squillare delle campane a stormo gli insorti saccheggiarono il palazzo municipale e le botteghe degli armaioli, aprirono le prigioni, bruciarono le barriere del dazio ed assalirono le case di cittadini impopolari. Poiché il potere politico mancava al suo ufficio, i delegati elettorali ed alcuni consiglieri municipali presero la direzione del movimento, elessero un comitato permanente e convocarono la guardia cittadina.

Al mattino del 14 luglio una moltitudine di circa 30.000 uomini si rovesciò sugli Invalidi e vi depredò 32.000 fucili e 20 cannoni. Un'altra orda assalì la Bastiglia, il castello fortificato nell'antica cinta della città, che serviva come prigione di Stato ed era presidiata solamente da 82 invalidi e da 32 svizzeri. Il comandante alternava le sue decisioni; ma dopo un breve combattimento si arrese. Appena fu caduto il ponte levatoio i vincitori entrarono nel forte, uccisero il comandante e un certo numero di difensori, ne infissero le teste sulle picche e le portarono in trionfo attraverso le vie della città. Allora migliaia di mani cominciarono a distruggere le odiose muraglie e ben presto dove sorgeva prima la Bastiglia si lesse: «qui si balla».

Intanto il palazzo municipale era rimasto deserto; quando alla sera il prevosto dei mercanti Flesselles volle abbandonarlo fu ucciso con un colpo di pistola. Il ministro Foulon fu impiccato ad un lampione; al suo genero si strappò il cuore dal petto e s'infisse la testa sopra un coltello da macellaio. Ovunque orde armate urlanti, mentre al «Palace Royal» del duca di Orleans, gioia, danze e banchetti.

Durante la notte del

14 luglio il conte di Liancourt si era affrettato ad entrare nella camera

da letto del re e gli aveva riferito gli avvenimenti di Parigi. Luigi mettendosi

la testa fra le mani gridò: «Gran Dio, ma questa é una

rivolta». Liancourt gli rispose: «No, Maesta, é la rivoluzione».

Il re era accasciato, comparve nell'assemblea nazionale ed annunciò

la ritirata delle truppe e il richiamo di Necker.

Fu ascoltato attentamente, si sentiva e si prese coscienza che Parigi diveniva

pericoloso per l'assemblea nazionale e che il re era il naturale alleato di

questa. D'altra parte i capi del partito della corte giudicarono opportuno

mettere al sicuro la loro vita preziosa; il conte di Artois, il principe di

Condé, il maresciallo Broglie ed altri abbandonarono vilmente Versailles

per portarsi all'estero. Furono i primi «emigrati», i primi di

una lunga, assai lunga serie.

Quando nella capitale l'eccitazione si fu abbastanza calmata, vi si recò una deputazione dell'assemblea nazionale. Fu ricevuta con dimostrazioni di gioia; Bailly, presidente del terzo stato, fu eletto «maire» e Lafayette comandante della guardia nazionale. Anche il re andò a Parigi, confermò le due nomine, facendo scena si fissò al suo cappello la nuova coccarda tricolore e se ne tornò a casa, mentre alte acclamazioni gli echeggiavano intorno. La sua sottomissione gli aveva fruttato il favore della plebaglia. Ma Re non lo era più.

La notizia della vittoria

della rivoluzione corse come un incendio attraverso tutto il paese. Dappertutto

il potere governativo si sfasciò, i contadini rifiutarono di pagare

le tasse ed appiccarono il fuoco alle dimore dei loro padroni. Bande di assassini

correvano qua e là per il paese. I soldati non poterono più

esser né pagati né nutriti; perciò disertavano o divenivano

indisciplinati. Per provvedere in qualche misura alla pubblica difesa s'istituirono

guardie cittadine e comitati di sicurezza. Tra queste milizia e i contadini

ci furono sanguinosi conflitti.

Ma soprattutto bisognava mantenere l'ordine su Parigi. Per questo si attribuì

al Lafayette un'importanza, alla quale egli non si é poi mostrato all'altezza

Cavalleresco, come uomo di parola e di spada già solamente col suo

apparire faceva una grande impressione. Era amico della libertà ed

onesto, ma senza una chiara visione della realtà; quindi spinse ciecamente

le cose verso la rovina. Inoltre illudeva sé e gli altri con parole

di grande effetto ed essendo vanitoso stimava eccessivamente il favore popolare.

Tuttavia un deciso talento i vari partiti lo indicavano come un futuro condottiero.

Alla milizia cittadina egli dette il nome di Guardia Nazionale. Doveva

in origine essere costituita soltanto da 12.000 volontari delle classi medie,

ma fu poi aumentata a 48.000 uomini e di conseguenza si dovette fare assegnamento

sugli strati sociali inferiori.

Anche la posizione di

Bailly prese un aspetto estremamente difficile. Per aiutarlo gli fu dato un

consiglio municipale, che lo assistesse nel suo ufficio. Ma in Parigi nessuno

voleva obbedire; il potere della stampa divenne sempre maggiore e più

pericoloso. Liberati da ogni costrizione, spuntarono i giornali come funghi;

piccoli fogli, di modesto aspetto, ma di grande efficacia sulle centinaia

di migliaia di lettori. Come miglior giornale circolava la «Rivoluzione»

di Camillo Desmoulins; era però di gran lunga sorpassato dal radicale

«Amico

del popolo» di Marat,

che cominciò ad esser pubblicato il 12 settembre ed acquistò

una fatale importanza.

Questa stampa al libero sbaraglio predicava la resistenza contro ogni autorità

ed accresceva le inclinazioni rivoluzionarie. L'editore di un giornale molto

letto era più potente dell'intero ministero.

L'avvenire della Francia

stava in sostanza nelle mani dell'assemblea nazionale, sebbene essa propriamente

non avesse alcun diritto ad un simile compito. Ma poiché il destino

glielo aveva affidato, avrebbe dovuto prefiggersi dei fini logici, determinati

e raggiungibili, e in genere accingersi con piena coscienza a quel poderoso

compito; tuttavia per questo mancava nei più la perspicacia dello statista,

spesso anche la forza della volontà e la vigoria della decisione.

Invece di fare come prima cosa, quello che era più necessario, ristabilire

la quiete e creare i nuovi rappresentanti della legalità, si preferì

diffondersi in lunghi discorsi senza risultato e si chiese una nuova costituzione,

che si credette di poter facilmente conseguire.

La si iniziò a scrivere, ma già nella sua introduzione, che

era la "Dichiarazione dei diritti generali dell'uomo" si

venne a delle discussioni, che durarono delle settimane, mentre da ogni parte

ardevano monasteri e castelli. Specialmente Lafayette domandò che si

ponesse come base del diritto la dottrina di Rousseau sull'uguaglianza, mentre

Mirabeau contrapponeva ai diritti dell'uomo i doveri del cittadino.

Gli animi eccitati decisero secondo le idee di Rousseau. Perciò fu

dichiarato che "tutti gli uomini sono liberi ed uguali, che possiedono

il diritto di resistere contro l'oppressione, che ogni potere politico si

fonda sul popolo e può soltanto da lui essere trasmesso".

La rivoluzione - anche legalmente - era così innalzata a dignità

d'istituzione.

Alla discussione sui diritti dell'uomo spetta la memorabile seduta notturna dei 4 agosto. Si trattava della rinunzia dei privilegiati ai loro privilegi. Un discorso seguiva l'altro, gli animi si riscaldavano sempre di più, finché un irresistibile entusiasmo rovesciò tutti gli argini della ragione e dello spirito di conservazione; nobiltà, clero, città e corporazioni, tutti si affollarono per sacrificare sull'altare della patria i loro diritti al bene comune. E tutto finì in un esultante ringraziamento della nazione a Luigi XVI, fondatore della libertà.

Poche ore annientarono tutto ciò che per dei secoli si era accanitamente lottato per abbatterlo. Furono il principio di una nuova, di una moderna Francia, ma a chi così generosamente concedeva arrecarono infiniti disinganni e una desolazione senza limiti. Tutto fu compiuto in fretta e furia, migliaia di famiglie nobili furono a un tratto spinte a mendicare, mentre i beneficati non conobbero riconoscenza, ma famelici com'erano diventati bramarono sempre di più nuovi guadagni.

Tutto il settembre fu occupato da trattative sulla futura costituzione. A questo punto ebbero origine i partiti di destra e di sinistra. All'estrema destra sedevano soltanto pochi deputati. Più importante si dimostrò la destra propriamente detta, partito composto dai legittimisti, che desideravano una costituzione aristocratica. I suoi oratori più notevoli furono Cazalés e l'abate Maury. I moderati formavano il centro, mirando ad una monarchia costituzionale simile a quella inglese. Erano guidati da Lally-Tollendal e da altri.

Trattato ostilmente dalle

due parti dell'assemblea il centro si disciolse ed anche la destra

non riuscì a mantenersi salda, così che finalmente restò

padrona del campo solo la sinistra, che era fin dall'inizio il partito

più forte. Essa comprendeva la maggior parte del terzo stato e dei

parroci. Mentre trionfava nella sua esultanza per la presa della Bastiglia,

aspirava ad una monarchia con un sovrano impotente. Senza averne coscienza

era rivoluzionaria e, mentre credeva di creare e di assicurare l'ordine, spezzava

ogni vincolo.

Alla sinistra appartenevano Sieyès e Talleyrand, vescovo di Autun,

uomo di sentimenti profani, flessibile, freddo e senza coscienza.

Si facevano notare per la maggiore veemenza tre membri del club bretone, Lameth,

Duport e Barnave. Inoltre si trovavano là gli amici del duca di Orleans.

Apparteneva pure alla sinistra anche Lafayette, che era allora l'uomo più

popolare della Francia.

Sui banchi più elevati sedevano i puri democratici, il cui tempo per

loro non era ancora venuto, Robespierre, Petion ed altri.

Nessuno

dei rappresentanti del popolo ricordati sopra era in grado di guidare la nave

dello Stato attraverso i flutti agitati della tempesta. L'unico che lo avrebbe

potuto fare era il conte Gabriele Onorato di MIRABEAU, che con Napoleone è

la figura di maggior rilievo e carattere di tutta la rivoluzione. Nato nell'anno

1749, discendeva da una illustre famiglia nobile della Francia meridionale.

Suo padre, uomo di carattere strano, non lo poteva soffrire nemmeno bambino,

e questa disposizione aumentò a misura che il ragazzo col crescere

diveniva un giovinetto ed un uomo.

Nessuno

dei rappresentanti del popolo ricordati sopra era in grado di guidare la nave

dello Stato attraverso i flutti agitati della tempesta. L'unico che lo avrebbe

potuto fare era il conte Gabriele Onorato di MIRABEAU, che con Napoleone è

la figura di maggior rilievo e carattere di tutta la rivoluzione. Nato nell'anno

1749, discendeva da una illustre famiglia nobile della Francia meridionale.

Suo padre, uomo di carattere strano, non lo poteva soffrire nemmeno bambino,

e questa disposizione aumentò a misura che il ragazzo col crescere

diveniva un giovinetto ed un uomo.

Mirabeau era un figlio genuino della sua casa; di sfrenata passione e sensualità,

d'ingegno sovrabbondante e di amabilità seducente. Implicato ben presto

in questioni d'amore e d'onore andò in prigione; liberato da questa

condusse una vita avventurosa e piena di vicissitudini. Arse d'amore per la

moglie diciottenne di un presidente attempato e con essa fuggì in Olanda.

Qui dovette penosamente guadagnarsi il pane quotidiano scrivendo. Il suo primo

lavoro fu un «Saggio sul dispotismo», che aveva conosciuto terribilmente

nella famiglia e nello Stato.

Condannato a morte in Francia per seduzione e ratto, fu scoperto, consegnato

e chiuso nella torre di Vincennes. Aveva allora 28 anni. Quella terribile

monotonia era spaventosa per la vivacità del suo carattere e lo riempì

di un odio selvaggio contro l'ordine costituito. Dopo quattro anni fu posto

in libertà. Ed allora con inaudito ardimento provocò la ripresa

del suo precedente processo ed ottenne una sentenza, che si avvicinava abbastanza

ad una assoluzione. Per non essere ancora imprigionato a causa del suo saggio,

se ne andò in Inghilterra, dove come letterato condusse di nuovo un'oscura

esistenza, ma poté conoscere le condizioni e la costituzione di quel

paese.

Più tardi in qualità

di agente politico segreto si recò a Berlino, dove s'intrattenne con

Federico il Grande. Quando in Francia si avvicinava la tempesta, tornò

in patria per prendere una parte attiva alle lotte politiche del giorno. Il

suo tempo era venuto. I suoi colleghi della nobiltà lo respinsero,

ma con rumoroso tripudio il terzo stato di Aix e di Marsiglia lo elesse deputato

all'assemblea degli Stati.

Nessun altro deputato possedeva un'esperienza uguale alla sua, nessuno un'intelligenza

così chiara ed acuta e la medesima potenza ed efficacia demolitrice

del discorso. Troppo grande per le suscettibilità personali egli suscitava

o un'ammirazione fanatica o un ardente odio. Nel sentimento invincibile della

sua forza voleva dominare la Francia. E tuttavia al sommo della sua gloria

esclamava: «Ahimé, se avessi avuto un'altra gioventù !».

Nella questione-costituzionale si trattava sopra tutto di decidere se si dovesse istituire un'unica camera o una camera alta ed una bassa. La prima soluzione fu accettata. Poi a causa del vantato diritto del re di porre il suo «veto» ad una legge, si venne a discussioni vivaci. Tre opinioni si trovavano di fronte. Mirabeau sosteneva il veto assoluto, Lafayette quello sospensivo fino alla successiva sessione, Sieyés respingeva ogni veto. Fu approvato il veto sospensivo. Sebbene questa decisione avvilisse la Corona, parve tuttavia una concessione di troppo ai portavoce del popolo di Parigi; essi volevano avere il re in loro potere e non accordargli ancora dei diritti.

Alla plebaglia si offrì

un pretesto molto opportuno. La guardia del palazzo di Versailles fu rinforzata

col reggimento delle Fiandre. In questa occasione gli ufficiali dettero un

banchetto, nel quale in seguito all'allegria prodotta dal troppo vino ebbero

luogo esplosioni rumorose di eccessiva lealtà soldatesca verso il sovrano.

Subito gli agitatori del «Palace Royal» esagerarono questi

fatti enormemente e li presentarono come una congiura contro l'assemblea nazionale

e contro la nazione. Essendo poi quei soldati delle Fiandre i timori erano

forse giustificati.

Del resto proprio in quei giorni re Luigi si mostrava riluttante ad accogliere

le gravi decisioni relative alla questione costituzionale. Questo dispiaceva

molto a Lafayette, inoltre gli pareva opportuno che il re e l'assemblea si

trasferissero a Parigi, poiché egli, quale comandante della guardia

nazionale, li avrebbe avuti l'uno e l'altra sott'occhio

Perciò a quella notizia allentò le briglie. Al mattino del 5 ottobre si radunò una folla (da chi adunata lo si può solo immaginare), formata specialmente di donne, che si armò e si diresse a Versailles. Qui penetrò nell'assemblea nazionale, dove banchettò e bevve a spese del duca di Orleans. Il suo contegno divenne sempre più minaccioso. Durante la notte le orde guidate evidentemente da una mente nascosta, per una porta non custodita irruppero nel castello, trucidarono le guardie del corpo, dilagarono negli appartamenti.

In mezzo a pericoli imminenti Maria Antonietta, mezza vestita, riparò nella stanza del consorte, finché una schiera di guardie nazionali respinse i sediziosi nel cortile, dove strepitarono ancora, chiedendo che il re si recasse a Parigi. Alle loro insistenze e a quelle di Lafayette Luigi cedette e il viaggio incominciò. La famiglia regale sedette in una carrozza, circondata da donne e da guardie nazionali, preceduta da alcuni scellerati con picche, con infisse le teste di due guardie del corpo. A spinte, in mezzo a un gran tumulto si andò avanti, e in modo lugubre avvenne l'ingresso nelle Tuileries, in quella grande e splendida prigione. Subito seguì anche l'assemblea nazionale, che si stabilì nella cavallerizza del palazzo. Cominciò un nuovo periodo della rivoluzione.

Nessuno fu colpito più di Mirabeau dalla piega presa dagli avvenimenti. Quanto più questi volgevano a sinistra, tanto più dal tempestoso tribuno del popolo si andava sviluppando il difensore e il consigliere di una monarchia che crollava.

Ma egli non poté soccorrerla: Necker lo respingeva, Lafayette temeva la superiorità della sua mente, il re diffidava di lui. Si andò sempre di male in peggio. Inutilmente fu fatta per Parigi una legge contro le sedizioni, invano il consiglio municipale ricevette poteri straordinari; nessuno credeva più che le cose potessero durare così. La nobiltà emigrava, più di 200 membri dell'assemblea nazionale chiesero pure i loro passaporti. Nelle province si cominciava ad agitarsi contro Parigi.

È questo il tempo

in cui i club svilupparono la loro importanza fino a divenire una potenza.

Il club politico più antico ebbe origine in Versailles in seguito alle

riunioni di nobili bretoni, a cui presto si unirono altri deputati, fra cui

Sieyés. Seguì una tendenza democratica e passò col re

a Parigi, dove, ricacciando indietro il club del «Palace Royal»,

aspirò al dominio della capitale.

Per conseguirlo richiese cieca sottomissione ai voleri del suo comitato dirigente.

Teneva sedute ordinarie parlamentari tre volte la settimana nella grande sala

dell'antico monastero dei giacobini (Via S. Onorato).

Vi si svilupparono due

tendenze, quella dei giacobini propriamente detti ed una più radicale,

quella dei «cordelieri».

Questi ultimi si servivano

ancora di una stanza speciale nell'antico monastero dei frati minori. Ad essi

appartennero Robespierre, Danton, Marat e Camillo Desmoulins.

Ma anche il club dei giacobini aumentò presto per numero di aderenti

e per importanza. Da una sala di conversazione per istruirsi sulle questioni

del giorno, divenne il centro di una società politica, che si estese

diramandosi su tutta la Francia, con giornali propri e numerosi agenti. Nell'agosto

del 1790, 152 località possedevano già delle affiliate, nell'aprile

del 1791 ve ne erano già 2000. Ognuna di esse aveva degli iniziati,

che stavano a disposizione assoluta della direzione di Parigi, così

che una spinta partita dalla capitale agiva propagandosi su tutto quel congegno.

Dietro al governo palese

ma impotente crebbe un potere di fatto; da un contro-parlamento nacque un

contro-governo. Il club dei giacobini trovò la sua vera base nella

moltitudine proletaria, che per questo determinò la sua politica e

gli comunicò la tendenza contraria alla sicurezza della proprietà

e al diritto delle persone. I membri più ragguardevoli come Sieyès,

Talleyrand, Mirabeau e Lafayette si stancarono di quel confuso e agitato disordine

. Nel «Palace Royal», fondarono una società moderata,

che senza separarsi dal club principale, fu chiamata il club del 1789.

Oltre ai club politici vi erano le federazioni. Erano specialmente le guardie

nazionali di distretti tra loro vicini, che si giuravano amicizia reciproca

ed obbedienza agli ordini dell'assemblea nazionale. L'alleato più potente

delle società e delle federazioni e il loro strumento più pericoloso

ed efficace era la stampa. Stampa ed associazioni erano ormai del tutto libere.

Com'é naturale,

queste cose esercitavano in ogni senso un'azione dissolvente, nel governo,

nell'esercito e nella marina. L'esercito regio si fondava sopra un arruolamento

volontario e comprendeva reggimenti francesi e stranieri. Nell'insieme era

buono, ma subiva le conseguenze di una lunga pace e si trovava appunto in

un periodo di trasformazione, quasi di disimpegno. E forse proprio per questo

fu resa più debole la sua resistenza di fronte allo spirito rivoluzionario,

che si propagò a soldati e a sott'ufficiale e li rese inutili per la

repressione delle turbolenze interne.

Nel settembre 1789 i disertori erano già 16.000 uomini, passati per

lo più nella guardia nazionale. Queste guardie nazionali furono ovunque

formate da cittadini benestanti. Erano però difettosamente armate,

obbedivano poco e si potevano in fondo adoperare soltanto per il servizio

locale.

Nell'esercito stanziale decadde sempre più la disciplina. L'assemblea

nazionale chiuse gli occhi alle insubordinazioni, desiderando riunire le truppe

nella guardia cittadina.

L'idea di «libertà»

ricacciava sempre più indietro quella di fedeltà monarchica.

Il sistema delle federazioni entrò nell'esercito; in tutti i reggimenti

per rappresentare le pretese dei soldati si costituirono dei comitati, che

stavano in relazione con i giacobini. L'abisso tra i semplici soldati rivoluzionari

e gli ufficiali legittimisti (di caste nobili) si allargò e divenne

insuperabile.

Cessò ogni ordine, si venne all'ammutinamento aperto e si poté

aver fiducia soltanto nei soldati stranieri, cioè svizzeri e tedeschi.

Finalmente tre reggimenti si sollevarono apertamente a Nancy, si unirono alla

plebaglia, ma furono con sanguinosa repressione vinti dall'energico generale

Bouillé. L'assemblea nazionale espresse a questo la sua gratitudine;

ma nel club dei giacobini Danton e Marat inveirono contro questo spargimento

del sangue dei migliori cittadini. In simile circostanza gli ufficiali cominciarono

ad emigrare in folla: ai loro posti si dovette provvedere con subalterni,

con i figli di cittadini appena appena agiati, o con elementi della truppa

con qualche titolo di studio.

Né meglio andavano le cose nell'armata navale. La marineria francese

nel 1789 era assai potente, comprendendo 2000 ufficiali e 80.000 obbligati

al servizio. La flotta contava 214 navi, tra le quali 64 di linea con 3.000

cannoni. La disciplina, l'organizzazione e il materiale della marina si dimostrarono

superiori a quelli dell'Inghilterra. Ma fin dal giorno della presa della Bastiglia

avvenne un mutamento.

Ancora più che nell'esercito si venne qui a violenze ed ammutinamenti, nei quali le autorità delle città marittime intervennero in favore dei ribelli. L'assemblea nazionale agì nello stesso senso. L'esclusivo illustre corpo degli ufficiali di marina fu sciolto, e la carriera d'ufficiale fu aperta ad ognuno dopo una navigazione di quattro anni. Ma poi si corse un po' troppo. In Tolone un ammiraglio e tre capitani di casta nobile furono trucidati dalla plebaglia. Un'impresa contro la Sardegna falli miseramente.

Anche nelle colonie

la rivoluzione produsse i suoi effetti. Erano state sino a quel tempo governate

rigidamente e si trovavano in buona parte in gran sviluppo. Ma quando avvenne

la dichiarazione dei diritti dell'uomo, gli uomini di colore, che erano stati

sino a quel tempo oppressi, si sollevarono, e questo, specialmente a S. Domingo,

condusse a lotte sanguinose, che per l'abolizione della schiavitù e

per l'uguaglianza stabilita fra tutti gli abitanti delle colonie degenerarono

in una terribile guerra civile e di razza, finché l'isola fu condotta

all'orlo del precipizio. In modo non molto diverso andarono le cose nelle

altre colonie.

Il corso generale degli avvenimenti spingeva l'assemblea nazionale sempre

più a sinistra. Invano Mirabeau cercò che alla Corona gli fosse

di nuovo concesso qualche potere. Propose che il ministero si formasse con

membri dell'assemblea, che vi conservassero seggio e voto deliberativo. Poiché

questo avrebbe avuto come risultato il suo personale innalzamento, gl'invidiosi

e i mediocri fecero naufragar la proposta e ottennero una decisione opposta,

che cioè i deputati col divenire ministri perdessero il loro seggio

nell'assemblea.

Necker non poté più sostenersi; la plebe cercò di assalire

la sua casa. Il 3 settembre 1790 depose senza rimpianto il suo ufficio ed

abbandonò la Francia.

L'inverno passò interamente in discussioni intorno alla costituzione

e all'amministrazione della giustizia. I cittadini dovevano eleggere i loro

magistrati e i comuni dare ordine ai loro affari in modo autonomo, ottenendo

altri diritti importanti, come quello di preparare i ruoli delle tasse, di

radunare soldati in caso di disordini e via dicendo. Per rompere del tutto

col passato anche esteriormente, furono disfatte le antiche province e il

regno fu ripartito in comuni, cantoni, circondari e dipartimenti; questi furono

83.

Così fu distruttala la vita particolare delle province a vantaggio del potere centrale; e poiché questo non esisteva ancora, la Francia fu abbandonata alla rivoluzione senza una possibile resistenza. D'altra parte il sentimento nazionale poté ormai svilupparsi senza ostacoli nella menti dei Francesi e aumentare fino a raggiungere un considerevole vitalità . Nell'amministrazione della giustizia furono svolti quei principi, che nella loro sostanza si sono mantenuti fino ad oggi. Tuttavia anche in questo il passaggio ad un concetto fortemente democratico fu troppo brusco e senza una conveniente preparazione.

La nobiltà fu

colpita dal decreto, che aboliva tutti i titoli e gli stemmi gentilizi. Anche

più duramente si procedette con la Chiesa. Nella notte del 4 agosto

questa aveva ceduto tutti i suoi diritti feudali e le sue decime, senza ottenere

un qualsiasi compenso corrispondente. Con ciò si era creato uno stato

insostenibile. Per ristabilire un certo ordine l'assemblea nazionale il 1°

novembre decretò l'incameramento dei beni ecclesiastici nel demanio

nazionale e in cambio di ciò il pagamento al clero di uno stipendio

da parte dello Stato. Ma poiché i beni fondiari ecclesiastici giunsero

sul mercato troppo improvvisamente e in quantità eccessiva, la somma

ricavata dalla loro vendita fu molto piccola, mentre si doveva poi provvedere

a pagare gli stipendi al clero.

Per diminuire questo carico, fu trovata la soluzione, si diminuì il

numero degli ecclesiastici stipendiati; i monasteri furono del tutto soppressi,

i parroci e i vescovi diminuiti di numero in modo che ogni dipartimento formasse

possibilmente un solo vescovado. I parroci dovevano essere eletti dai comuni,

i vescovi dai dipartimenti.

A molti queste novità, introdotte senza riguardi, parvero una lesione ai loro diritti più sacri, al re turbarono la coscienza. Il papa e molti vescovi e parroci protestarono. Anche ai contadini, che non volevano andare all'inferno, s'indignarono. In molti luoghi si venne ad aperta battaglia. Tuttavia questo non fece che confermare l'assemblea nel suo contegno. Essa decretò che tutti gli ecclesiastici stipendiati dovessero prestar giuramento alla costituzione del clero. Questa ordinanza produsse le prime sventure. Gli ecclesiastici in grandissimo numero rifiutarono quel giuramento; furono perciò deposti e sostituiti da altri, non riconosciuti però per nulla dai comuni più a diretto contatto con gli umori e malumori locali.

Vi furono così due specie di ecclesiastici, secondo se avevano prestato o rifiutato il giuramento; quelli furono mantenuti dal governo, questi dalla popolazione. Mirabeau esclamò: «Di tutte le piaghe la più maligna è la guerra religiosa».

Inoltre si aggravarono a vista d'occhio le condizioni economiche; ovunque regnavano disordine e miseria. Nell'agosto del 1790 si sollevò una caotica moltitudine di contadini, che corsero a saccheggiare ognuna il proprio paese, bruciando i castelli del padroni, case, palazzi, uffici. Sopraggiunse l'inverno prima che questi disordini fossero stati repressi. Le finanze pubbliche si trovavano in condizioni disastrose; le entrate diminuivano irresistibilmente, mentre crescevano le spese. Scioperati e fanfaroni affluirono in gran numero nelle grandi città. Per chiuder loro la bocca Parigi dovette nel 1790 spendere 90 milioni in pane e in superflui lavori di scavi o manutenzione di strade.

Già alla fine del 1790 il fallimento batteva alle porte. Fu istituita una cassa speciale dello Stato per ricevere le somme ricavate della vendita dei beni nazionali e da altre entrate. Dai beni ecclesiastici e dello Stato si dovevano ricavare 400 milioni, altri 80 milioni da prestiti e 400 milioni da emissione di «assegnati». Gli «assegnati» furono la base della politica finanziaria della rivoluzione. In origine erano biglietti d'ipoteca sui beni nazionali del valore di almeno 200 lire (livres), che davano un interesse del 5 per cento e che dovevano essere ricevuti ovunque in luogo di denaro contante. Ma si stimò difficile trovare chi comprasse i beni nazionali e accettasse gli assegnati, perciò nel marzo del 1790 furono ceduti in blocco beni ecclesiastici per 400 milioni ai comuni, che poi dal canto loro dovevano metterli in vendita a piccoli lotti guadagnandoci una piccola percentuale.

Si credette con questo di avere una garanzia per la nuova carta-moneta. Al 15 aprile si accordò agli assegnati il corso al pari della moneta, e si diminuì l'interesse. Alla fine di settembre la cifra dell'emissione era già salita a 1200 milioni e si era abolito ogni interesse. Inoltre gli assegnati iniziarono a proliferarsi con mille fogge diverse e dai nomi rimbombanti.

Nel giugno del 1791 si aggiunsero altri 600 milioni. Quanto maggiore era la somma di carta-moneta che si poneva in circolazione e tanto più ne diminuiva il valore. Con gli assegnati si era così comprata una proroga, al termine della quale stava pur sempre in agguato il dissesto in una forma peggiore: la bancarotta!

Per colmo di sventura

pareva prossima una guerra esterna. Lontano, sulla costa della California,

Inglesi e Spagnoli erano giunti ai primi scontri e la Spagna chiedeva l'aiuto

della Francia. Al re, ai ministri e a una parte dei deputati la cosa non dispiaceva,

sperando di sviare le troppe vivaci passioni per mezzo di una guerra popolare.

Ma i giacobini si dichiararono contrari e svilupparono la teoria che soltanto

l'assemblea nazionale avesse potere di pace e di guerra.

Invano Lafayette e ancor più risolutamente Mirabeau si opposero a questo

principio. E già pareva che questi convincesse la maggioranza, quando

si mischiò la piazza e un foglio clandestino annunciò il «grande

tradimento del conte Mirabeau».

Allora anche Mirabeau si unì agli altri e fu deciso che soltanto alla

camera spettasse approvare trattati e dichiarazioni di guerra su proposta

del re. Così fu conservata la pace e la Spagna dovette umiliarsi.

Il contegno di Mirabeau

si spiega in gran parte col fatto che a lui era riuscito finalmente con la

moderazione di intendersi con la Corte. In seguito al suo urgente bisogno

di denaro ciò avvenne disgraziatamente alla condizione che il re gli

pagasse i debiti e gli assegnasse uno stipendio segreto.

Quando trapelò la cosa, Mirabeau si trovò in una critica posizione

nell'assemblea nazionale, senza potere nello stesso tempo indurre ad una condotta

decisa il re che seguitava a diffidare ancora di lui.

Una solennità civica e militare senza esempio doveva render manifesta la concordia della nazione. Nel giorno anniversario della presa della Bastiglia si raccolsero sul Campo di Marte deputazioni di tutte le guardie nazionali, di tutte le forze di terra e di mare e pronunziarono col re e con la folla circostante il giuramento di fedeltà alla costituzione.

La musica si univa all'esultanza popolare, i cannoni tuonavano; il sole risplendette

attraverso le nuvole - tutti furono accesi da un grande entusiasmo. Fu un

bel giorno, ma non portò alcun giovamento. Al contrario la stampa democratica

strepitò per quell'idolatria militaresca. Marat chiese l'arresto del

re e il supplizio dei nemici della libertà. Nell'assemblea nazionale

erano così irritati l'uno contro l'altro che le opinioni politiche

si combattevano quasi a pugni. Il disordine nel paese aumentò. Mirabeau

divenne sempre più decisamente avverso ai giacobini.

Consunto dalle fatiche, dalle eccitazione e dai piaceri, morì dopo

una breve malattia il 4 aprile 1791. Sul feretro del maggiore uomo di quel

primo periodo della rivoluzione si unirono in una ipocrisia generale tutti

i partiti. L'idea sorta già prima di erigere un pantheon per gli eroi

della rivoluzione, fu allora attuata e Mirabeau vi fu posto per primo.

La sua morte spezzò

l'ultimo vincolo tra la rappresentanza nazionale e la Corona. Robespierre

chiese allora che nessun deputato potesse assumere nei quattro anni successivi

l'ufficio di ministro. I più moderati furono vilipesi, il re fu gravemente

insultato in una sua gita a Saint Cloud. Fin dalle ordinanze ecclesiastiche

Luigi aveva in cuor suo rotto definitivamente con l'assemblea. Sorse in lui

il pensiero di una fuga, di un aiuto dall'esterno. Prese degli accordi col

generale Bouille e dopo segreti preparativi abbandonò le Tuileries

durante la notte del 20 giugno per recarsi a Metz.

Ma l'impresa fallì, Luigi fu riconosciuto lungo la strada e ricondotto

a Parigi. La questione ora era di sapere che cosa si farebbe fatto di lui.

La sinistra voleva deporlo e proclamare la repubblica. Ma da molto tempo i

più moderati avevano riconosciuto che si era diretti verso il dominio

del proletariato, che avrebbe alla fine inghiottito tutto. Quindi si opposero

risolutamente.

Vi fu una lotta appassionata e vivace; finalmente si dichiarò sospeso il re, finché non avesse accettato la costituzione. Questo non bastava ai giacobini, sui quali andava sempre più crescendo l'autorità di Robespierre. Vollero essi ottenere in piazza con la demagogia quello che non era loro riuscito nella camera.

Il letterato Brissot fece deporre sull'altare della patria una petizione per la deposizione del re Luigi. Nella domenica del 17 luglio 1791 doveva coprirsi di firme, ma l'assemblea aveva ancora nelle sue mani il potere. Essa mandò la guardia nazionale al Campo di Marte, e quando la folla affrontò gli armati con urli, con lanci di sassi e con qualche colpo di arma da fuoco, le fu risposto con una scarica a palla, dopo la quale si disperse rapidamente. Circa una dozzina di cittadini sovrani rimasero sul selciato.

Questo avvenimento fu esagerato enormemente fino a divenire la «strage del Campo di Marte», che il «maire» Bailly dovette più tardi pagare con la propria testa. Se la camera avesse proceduto con energia, avrebbe potuto disperdere del tutto il club dei giacobini; ma spaventata del suo proprio ardire lasciò correre. Ben presto i caporioni dispersi osarono raccogliersi di nuovo, con una rabbia nell'animo ancora più aspra.

Nel frattempo venivano

condotte e portate avanti le discussioni sulla costituzione, che finirono

il 3 settembre con l'approvazione delle deliberazioni già prese. Per

non dover abdicare il re, sebbene riluttante, il 14 settembre 1791 prestò

il suo giuramento.

Questa «seduta reale», segnò la fine del periodo costituzionale

della rivoluzione. Luigi comparve vestito semplicemente soltanto con la croce

di S. Luigi; la sua poltrona era uguale per forma ed altezza a quella del

presidente.

Quando cominciò a parlare i deputati si sedettero, e poiché imbarazzato volle anch'egli sedersi il presidente gli sussurrò di restare in piedi. Compiuta la cerimonia un vago applauso salutò il re; i benpensanti sperarono che compiuta la costituzione, fosse pure finita la rivoluzione.

Ma appena fu tolta la seduta una fitta calca di popolo si avvicinò, coronò di fronde di quercia Robespierre e Pétion e li ricondusse trionfanti alle loro case.

La nuova costituzione cominciava con una dichiarazione dei diritti del cittadino, designava il matrimonio come un contratto civile, confermava l'abolizione della nobiltà, dei privilegi e della validità dei voti religiosi. "La nazione - così vi era detto - esercita il suo potere, affidandolo alla rappresentanza nazionale, e questa possiede pieno diritto di sovranità".

Formata da 745 deputati,

la rappresentanza nazionale, procedeva da un'elezione indiretta e sedeva per

due anni. Nessun membro dell'assemblea poteva divenire ministro, ma i ministri

potevano parlare nella camera. L'assemblea esercitava il potere legislativo,

doveva approvare le dichiarazioni di guerra, i trattati di pace e di alleanza,

ma era priva di ogni competenza giudiziaria.

La monarchia era ereditaria, il re inviolabile, salvo casi determinati; egli

riceveva una lista civile, poteva circondarsi di una piccola guardia per la

sua persona ed appariva quale supremo potere esecutivo e quindi capo del governo,

dell'esercito e dell'armata.

A dire il vero il re

restava impotente di fronte al parlamento, che non poteva né sorvegliare

né sciogliere, possedendo solo un diritto di veto col sospendere le

alcune decisioni ma non bocciarle.

I funzionari furono scelti secondo la nuova ripartizione del territorio. I

dipartimenti avevano sì un comitato di governo, ma il potere effettivo

risiedeva nei comuni, i quali ricevettero delle attribuzioni che prima spettavano

allo Stato.

La conseguenza fu che l'ordine pubblico dipese da più di 40.000 corporazioni

indipendenti, mentre queste restavano indifese contro fatti che, come i movimenti

insurrezionali, uscissero dalla cerchia della loro giurisdizione, e ricevevano

i loro ordini dai club.

L'ordinamento giudiziario

si fondava sulla sovranità popolare e sulla divisione dei poteri; legislatori

e re non avevano alcun diritto nell'amministrazione della giustizia. Nondimeno

a questa mancava l'indipendenza, poiché i giudici erano numerosi, poveri

ed eletti dal popolo per un tempo determinato. Perciò si sentivano

incapaci di resistere all'opinione pubblica, dal momento che il governo non

li poteva difendere. Anche la forza armata fu sottratta quanto più

era possibile al re, essendo elettivi gli ufficiali. E anche sulle guardie

nazionali egli non aveva alcuna autorità.

La costituzione aveva gravi difetti. L'imperatrice Caterina la caratterizzava

spiritosamente così: "la Francia ha 1200 legislatori, nessuno

dei quali obbedisce all'infuori del re".

Sarebbe stato di grande importanza che i deputati avessero diretto e vigilato

l'introduzione e l'applicazione delle loro leggi. Ma di questo vantaggio si

spogliarono da sé stessi, decidendo che nessuno di loro potesse sedere

nella prossima camera. Così andò perduta l'esperienza faticosamente

acquistata e la Francia fu di nuovo abbandonata ad uomini del tutto inesperti,

anche se ognuno di loro credeva di essere uno statista.

Il timore di una reazione

spinse a procedere senza freno nella rivoluzione. Il 30 settembre 1791 l'assemblea

nazionale si sciolse.

Inizia un altro periodo turbolento...